常呂川流域懇談会NEWS【創刊号】(平成13年8月6日)

ページ内目次

常呂川流域懇談会NEWS 創刊号

【創刊号】 発行者:懇談会座長 佐渡 公明

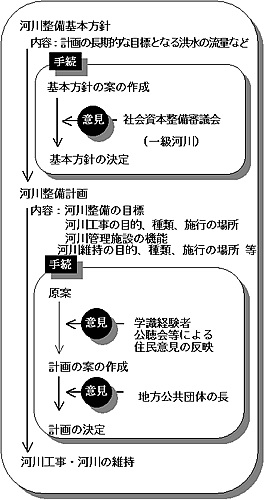

流域住民の意見を河川整備計画に

8月6日、第1回懇談会が開催されました。

事務局から

第1回 常呂川流域懇談会が、以下のとおり開催されました。

日時:平成13年8月6日(月曜日) 午後2時~5時半

場所:北見市 サントライ北見

当日は、22人中21人の委員(代理出席含む)が出席したほか、13名の傍聴者、報道

関係6社の取材もありました。

懇談会設置要領の審議あと、座長に北見工業大学の佐渡教授が選出され、座長から

提言をまとめるにあたって懇談会の進め方の考えを述べてもらいました。その後、事務局

から常呂川の現況等についての説明があり、各委員に常呂川に対する思いを発表して

いただきました。

常呂川流域懇談会の目的

このことから、網走開発建設部と網走土木現業所では共同で学識経験者、関係住民、地方公共団体の長など、知見の深い方々で構成される「常呂川流域懇談会」を設置し、常呂川について流域の現状と将来像を考慮しながら、常呂川の整備を進める上での提言をいただくこととしたものです。

常呂川流域懇談会で検討する事項

・流域の概要について認識の共通化を図る。

・河川整備計画原案作成に向け反映すべき事項を提言する。

・河川整備計画原案作成に向け反映すべき事項を提言する。

懇談会に参加している委員の皆さんです

懇談会の委員は、環境、河川工学、農学などの専門家、市民団体、流域内市町長をはじめとする地域の方々の合計22名です。懇談会は公開で行われているので、誰でも傍聴者として出席できます。

常呂川流域懇談会 委員名簿

| 氏名 | 現所属 |

|---|---|

|

伊藤 公平 |

郷土史研究家 |

| 伊藤 純一 | 北見工業大学助教授 |

| 井上 久男 | 置戸町長 |

| 井原 久敏 | 常呂町長 |

| 表 誠司 | 中の島ファン倶楽部事務局長 |

| 川口 和夫 | 常呂漁業協同組合長 |

| 神田 孝次 | 北見市長 |

| 小森 芳晴 | 北見商工会議所会頭 |

| 佐渡 公明 | 北見工業大学教授 |

| 杉本 計正 | 置戸町清流とやまべの会会長 |

| 鈴木 淳志 | 東京農業大学助教授 |

| 高橋 俊一 | 訓子府町農業協同組合長 |

| 多田 昇 | きたみ野のはなくらぶ代表 |

| 田中 誠 | 端野町長 |

| 長澤 真史 | 東京農業大学教授 |

| 夏井 留美子 | 北見市男女共同参画推進市民会議議長 |

| 羽根石 晃彦 | 自然観察クラブペッポクラブ代表 |

| 早川 博 | 北見工業大学助教授 |

| 深見 定雄 | 訓子府町長 |

| 南川 健次郎 | 留辺蘂町長 |

| 山上 岩男 | 緑と花の市民の会副会長 |

| 山田 訓二 | 網走市郷土博物館友の会会長 |

(敬称略 五十音順)

佐渡座長の挨拶

河川法は明治にできた日本の土木に関する法律で最も古い法律ですが、2度、大きな改正をしています。最初の河川法では治水についてのみ触れられていますが、戦後の改正で治水に加えて利水がうたわれました。そして、平成9年の改正で、治水、利水にプラスして河川環境の保全と整備がうたわれたわけであります。

なぜ、こうなったのか考えてみますと、従来の治水・利水、それから河川環境というものは、佐渡座長往々にして利害が対立することがあります。そして、それが大きな問題に発展していくということがよくあります。治水というのは、雨が降った水を、洪水被害に遇わないように、どう流そうかということを考えるわけであります。それに対して河川環境の方は、どちらかと言うと、平常時、普段の水に対して河川の生態系を守っていくために、どうすればいいかということになるわけです。これは相対立する面がどうしても出てきます。

私の考えは、会議の中で議論を十分深めまして、今の治水と利水と環境というこの3つの機能をどちらか一方に偏るということではなく、三者全体を総合的によく理解し、各委員が認識の共有化を図ることが重要だと考えています。それからもう一つ、河川法の改正で重要な点がございます。それは、流域住民の参加ということであります。今回の河川法の改正により、流域住民の意見が河川整備計画に反映させることが可能になったわけであります。

私は、いわゆる良好な川というのは洪水がなく、水が資源として有効に利用され、そして、生物がその川に共生しているという川が良好な川であると思っております。常呂川を、そういう川に整備していくためには、この河川法の精神から言いましても、地域住民のバックアップが不可欠であるというふうに考えており、この懇談会も公開ということになっておりますので、多くの方に関心を持っていただき、常呂川の整備に対する意見をいただきたいと考えております。地方分権のトレンドの中、地元の熱意、取り組みが常呂川の河川整備のレベルを左右すると言っても過言ではありません。

常呂川への思いを込めて 第1回懇談会の主な発言

第1回目ということで、委員の皆さんに常呂川への思いを、自由に述べていただきました。

治水・利水面に関する主な発言

- 今までの治水事業により、水害がなくなったことは認められるところであるが、逆に川への接点がなくなる等の問題も出てきたのではないか。<神田委員>

- 沖の方に泥が流出しており、ホタテの漁場を持つ漁業関係者は非常に不安を持っている。河口のわん局部の遺跡調査したあとを、土砂が流失しないように応急的にでも対策を施して欲しい。<川口委員>

- 山林伐採によりすぐに水が出るようになった。森林の保全が重要。<阿部・川口委員>

- 治水対策や利水施設の増加によって、人工河川になってしまった感がある。<田口委員>

- 鹿ノ子ダムは、洪水時に下流の常呂町に影響を及ぼしているのではないのか。<羽根石委員>

- 治水対策は、上流からやると洪水が下流に全部流れてくるので、下流からお願いしたい。<阿部委員>

- 小支川も含め、上流にも治水対策が必要なところもある。<南川委員>

- 山、森林を含めた一体的な計画が必要である。<井上委員>

- 総合的に流域を見て、計画を作る必要がある。<南川委員>

- 畑地がもつ治水機能について考える必要がある。<南川委員>

- 森林の保水機能を考えていく必要がある。<羽根石委員>

- 川と森の再生、河道掘削だけに頼らない総合治水対策、残すべき所と保全する所の区分けが必要である。<表委員>

- 都市計画、道路を含め、河川を中心とした横断的な町づくりを推進したい。<南川委員>

環境面に関する主な発言

- 畜産排水、農業、生活排水、下水道等の対策はいっぺんに出来るものではなく、1つ1つ解決していかなければならない。長いスパンと短いスパン両方で考えるべき問題である。<神田委員>

- 訓子府町は基幹産業が農業・畜産なので、なるべく川を汚さない努力をしたい。<深見委員>

- 春と秋の河川の缶拾い、やまべの放流、つり大会などを実施しているが、最上流に住む人間として、少しでもきれいな水を流そうとしている。<杉本委員>

- プールがわりに泳いだり、ドンコやヤツメウナギをとったりした、昔のようなきれいな川に戻したい。

- 本州とも道南・道央とも違う、常呂川の状況を理解する必要がある。また、常呂川水系に住む生物相をよく把握して整備計画を策定して欲しい。<鈴木委員>

- 魚類等のためには直線化した川ではなく、ワンド、遊ぶ水が必要である。<鈴木委員>

- 常呂川は帰化植物が多く入り込んでいる。在来種を増やしたい。<山田委員>

- 中の島においても、アオサギ(等)が少なくなってきている。<表委員>

- 常呂第2頭首工は改築される以前は固定堰であったが、モクズガニ等が生息していた。<表委員>

- 常呂川上流から下流まで、桜づつみみたいなもので結ぶことが出来ないか。<山上委員>

その他の発言

- 川の上流と下流、農業と漁業の対立にはしたくない。一方的にならないよう、お互いに理解を深めていく形で話し合いを進めていきたい。<阿部委員>

- 川の上流から下流にとって、また流域全体にとって最もよい解決策は何か、個別意見の集約ではない公約数的な話をどう集約していくかが重要である。<伊藤(純)委員>

- 母なる川をどうしていきたいのか、そのために何をすべきかを考えていかなければならない。

- 我々が子孫にどのようなものを残すかというような高い次元の話をしたい。<山上委員>

- 常呂川の歴史や現状、今後どうあるべきかについて、次代を担う子供達に伝えていくことが住民としての責務だと思う。<夏井委員>

- 川へのふるさと心、未来へ残していける川をつくっていきたい。<田中・深見委員>

- 子供達に、川への接し方を教えていくようなソフト面の話もしたい。<早川委員>

- 川への関わり方については、地域への啓蒙が必要である。<井上委員>

- 潤いとやすらぎのある川づくりを進めたい。<井上委員>

このNEWSは、『常呂川流域懇談会』の様子を流域のみなさんに広くお知らせするため、懇談会座長名で発行するものです。