旭橋のあゆみ

旭橋のあゆみ

1892年(明治25年) 現在の旭橋の位置に土橋が架設

|

明治24年(1891)ころから、旭橋の付近にある近文原野の開墾が始まった。旭川と鷹栖の間を渡船で往来していた。翌25年に入ると、入植者が次第に増えてきた。そこで付近部落民の協力により、中島の樹林地から橋材を伐採して、明治25年11月ころ、現在の旭橋の位置に幅1間(1.8メートル)、長さ50間(90メートル)の土橋が架設された。

しかし、この橋は重量物の運搬に耐えられないので、渡船場は廃止となったが、馬や車は渡船で運ばれた。 |

明治23年の渡船場の位置図 |

1894年(明治27年) 旭橋の前身『鷹栖橋』完成

|

明治27年8月ころに北海道庁は、高欄付の「鷹栖橋」という木橋を架けた。

この橋は明治31年の9月の出水に流出してしまったが、直ちに同型の橋が架換えられた。 しかし、とても簡単な工法で架設したため、漸次腐朽したことと、入植者の増と共に交通が頻繁となってきたため、根本的に変更、改築する必要にせまられた。 |

明治27年に架けられた鷹栖橋 |

1904年(明治37年) 道内2番目の鋼道路橋として初代『旭橋』完成

|

明治34年に初代旭橋は北海道庁技師山岡三郎の設計により着工され、明治37年5月に北海道で2番目の鋼道路橋として誕生した。 技師の山岡は当時の奥田町長に相談したところ、「字面も語調も良い『旭橋』としては」ということで、「鷹栖橋」から「旭橋」と決定したという。 渡橋式は5月5日の招魂祭に行われた。この日折悪しく雨天であり、神事の後盛永惣右衛門一家の三夫婦を先頭に、師団長ほか参列者が粛々と橋を渡った。 しかし、威容を誇っていたこの橋も、昭和の初めには老朽化してきた。特に木橋部の枢要材は腐朽し、鉄橋部の動揺が激しくなり、軍事的また一般交通上から見ても、架換えが要望されるようになってきた。 この旭橋は、南北両市街地を結ぶばかりではなく、師団に通ずる軍事的にも重要な役割を持つものであったため、架換えは急を要した。 |

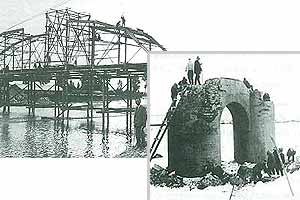

明治37年の初代旭橋  旧上部工の解体作業 |

1932年(昭和7年) 現『旭橋』完成、色はフェイサイドグリーン

|

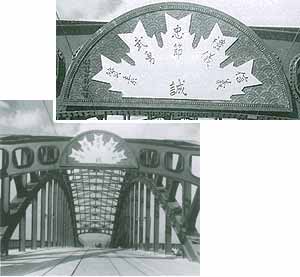

昭和2年、当時の北海道大学工学部長吉町太郎一博士に設計指導を依頼。吉町博士は「旭川のシンボルとなるような橋を」と考えて、内務省と協議して橋梁形式を決定した。 昭和7年11月、開拓功労者である矢島宇八一家三夫婦による渡橋式が行われ、その後日章小学校で盛大な竣工祝賀会が開かれた。 橋の正面には第七師団長佐藤巳之助中将の筆になる「誠」という文字を中心に、忠節、礼儀、武勇、信義、質素の軍人勅諭網領が書かれた旭日章が高く掲げられた。 電車が橋の上を通過する時、車掌は「気をつけ!」と号令をかけたという。軍都旭川を象徴する橋であった。 |

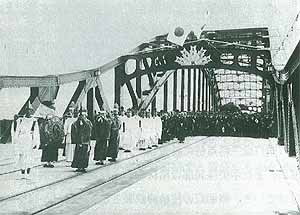

三夫婦による渡橋式  高く掲げられた「誠」 |

根掘り作業状況 |

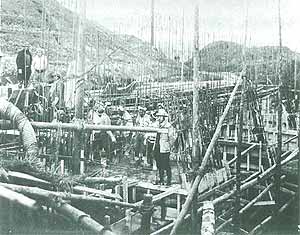

鉄筋の組み立て作業状況 |

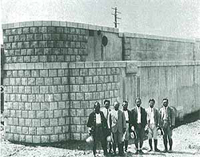

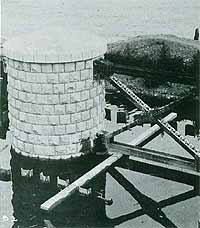

完成した橋台  完成した橋脚 |

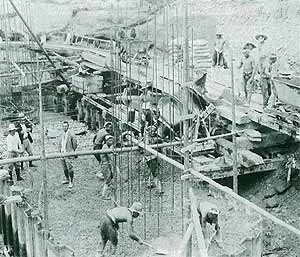

コンクリート打設作業状況 |

| ■ウニオン・バウンシュタールとは | |

|

ウニオン・バウシュタール(Union Ban-Stahl)とは、ドイツの製鋼会社が開発したSi-Mn系の高張力鋼である。CuとCrを少し加えて強度及び耐腐食性を附加していることろが、デュコール鋼と少し違っている。C=0.15~0.18パーセント、Si=0.25パーセント、Mn=0.8パーセントくらい、引張強度52~62Kg/mm2(キログラム毎平方ミリメートル)、降伏点36~43Kg/mm2(キログラム毎平方ミリメートル)といわれている。

当時、重さはキログラム・貫・封度、長さは尺・フィート・吋(インチ)など種々の単位を用い、しかもリベット構造で2,000屯以上もある構造を数少ない技術者が約半年で設計したことは、誠に驚異的である。 |

|

|

-北海道における鋼道路橋の歴史-

|

|

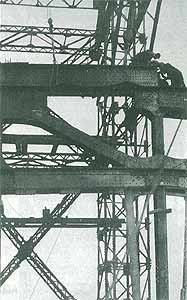

上部の架設作業状況 |

上部の架設作業状況 |

凹板の施工状況  伸縮継手 |

上部の架設作業状況 |

支承 |

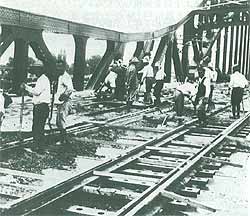

軌道内シンダーコンクリートの打設 |

| ■北海道で初めて鋼橋に溶接を用いた!? | |

|

アーチにはフィーレンデール形式に似た橋門構(Portal Bracing)がついているが、その腹板高さは1.6~2.5メートル位ある。当時は幅の広い鋼板が入手出来なかったためか、中央附近を溶接でつないでいる。また、補強リングに使っている山形鋼(Angle)も溶接でひとつのリングを形作っている。当時はリベット接合全盛時代……というよりも、溶接の普及していない時代であったのに思い切って使っている。鋼橋の一部にでも溶接を用いたのは北海道においては初めてであろう。

|

|

|

-北海道における鋼道路橋の歴史-

|

|

1944年(昭和19年) 鉄製の欄干が軍へ供出、木橋となる。

昭和19年4月に高欄と飾塔等も金属供出でなくなり木製の高欄となった。

やがて昭和32年に鉄製のものとなる。

昭和31年、市内電車全廃により、旭橋からも軌道が撤去される。

照明灯については、昭和41年に老朽化し、故障続きを理由にランタン型から全国一律の水銀灯と交換されてしまう。

やがて昭和32年に鉄製のものとなる。

昭和31年、市内電車全廃により、旭橋からも軌道が撤去される。

照明灯については、昭和41年に老朽化し、故障続きを理由にランタン型から全国一律の水銀灯と交換されてしまう。

1983年(昭和58年) 親柱の金属性の灯飾塔やランタン風の照明灯も復元、点灯式が行われる。

昭和57年の暮れころから、市民の間で「50年もの間、旭川市民に愛されてきた旭橋の姿を、元の瀟洒(しょうしゃ)な姿に戻せないものか」という声から、旭川開発建設部では「旭川のシンボルとして、市民に愛されてきた旭橋の失われた飾塔、また雄大な姿にそぐわない照明灯を建設当時の姿に戻し、先人の苦労を偲び、これを後世に残すべき」として検討を始めた。

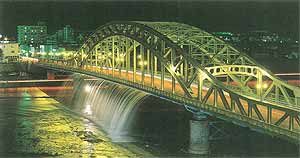

昭和58年12月14日、打上花火を合図に「飾塔、照明灯復元完成記念点灯式」が挙行された。

この復元にあたっては、当時の設計図が見あたらず、関係者及び市民から当時の写真を借りて原形の寸法を割り出したのである。

昭和58年12月14日、打上花火を合図に「飾塔、照明灯復元完成記念点灯式」が挙行された。

この復元にあたっては、当時の設計図が見あたらず、関係者及び市民から当時の写真を借りて原形の寸法を割り出したのである。

当時の袖柱ポストと照明灯

1992年(平成4年) 旭橋還暦60年を記念してリベラインフェスティバル開催。

旭橋60周年を記念して行われたリベラインフェスティバル、もちろん主人公は旭橋である。

ライトアップされた旭橋

2002年(平成14年) 土木学会選奨土木遺産に認定

『日本を代表する大型のバランスト型のタイドアーチ橋』として、土木学会選奨土木遺産に認定された。

2004年(平成16年) 北海道遺産に認定

いくつもの時代と思い出を刻みながら、人々の暮らしを見つめてきた旭橋が「北海道遺産」に認定された。