平成29年度トピックス

平成30年3月

平成30年3月13日

「宗谷地域におけるドローンの利活用セミナー」を開催しました

(平成30年3月15日掲載)

平成30年3月13日(火曜日)、稚内北星学園大学において、稚内測量設計協会、宗谷建設青年会、稚内建設協会、稚内北星学園大学、稚内開発建設部の共催により関係者を対象としたセミナーを開催しました。

ドローンなどの小型無人航空機(UAV)は、全国的には災害時の被災状況の調査、日常のインフラの維持・管理、事業の整備効果の確認などに利用されています。今回のセミナーには約110名が参加し、航空法令等の規制や申請手続き、全国的な利活用の事例紹介を行い、その後、大学構内の体育館に移動し、ドローンのデモフライトや操縦体験をしました。

| <プログラム> ・ドローンに関する手続きについて 株式会社岩崎 企画調査部 企画開発グループ 3次元計測チーム 係長 山本 紀彦 氏 ・建設コンサルタント業におけるドローンの利用について 北辰建設コンサルタント株式会社 測量部次長兼地理情報室副室長 森 康一 氏 ・建設工事、観光・地域振興におけるドローンの利用について 宗谷青年建設会事務局長(錦産業株式会社 代表取締役専務) 貝森 貴博 氏 ・災害現場におけるドローンの利用について 北海道開発局稚内開発建設部 防災対策官 窪田 悟 氏 ・ドローンのデモフライト及び操縦体験 北辰建設コンサルタント株式会社及び株式会社富田組所有機 |

-

受講の様子

受講の様子

-

デモフライトの様子

デモフライトの様子

平成30年2月

平成30年2月13日

「ルースキー・テーレム」は、稚内市の友好都市サハリン州ユジノサハリンスク市を拠点に活躍する実力派アンサンブルで、毎年好評を博しています。

下記の期間、入場無料で美しいロシア民謡の歌と踊りと衣装のステージがご覧いただけます。

稚内サハリン館~ロシアアンサンブル~

|

-

当部職員との懇談の様子

当部職員との懇談の様子

-

美しいロシア民謡と踊りを披露

美しいロシア民謡と踊りを披露

平成30年1月

平成30年1月28日

~手づくり郷土賞グランプリ2017開催~

本年度は、全国19団体が選定され、そのひとつとして歴史的建造物の保存と活用の取り組みを行っている「稚内市歴史・まち研究会」が選ばれました。

1月28日(日曜日)に東京都港区の発明会館において、全国から選定された団体が集い、活動内容とプレゼンテーション力を競う「手づくり郷土賞グランプリ2017」が開催されました。

会場では各団体が、地域の魅力や活動の概要など工夫を凝らした発表を行いました。歴・まち研からは、富田会長がこれまでの活動内容について熱のこもったプレゼンテーションを行いました。事前の練習の成果もあって選定委員の方からも高評価をいただきました。

グランプリは、静岡県の団体となりましたが、その後の交流会も含めグランプリへの参加は、歴・まち研の今後の活動に弾みがつく良い機会となりました。

-

プレゼンテーションを行う「稚内市歴史・まち研究会」の様子

プレゼンテーションを行う「稚内市歴史・まち研究会」の様子(左から)富田会長・熊田氏・斉藤氏

-

全国の活動団体の皆さんと集合写真を撮影

全国の活動団体の皆さんと集合写真を撮影

平成29年12月

平成29年12月5日

抽選会では、協議会事務局である枝幸町の村上守継町長から「今年は過去最高となる応募があり、沢山の方々に訪れてもらい嬉しい。これからも沢山参加してもらえるような企画にし、道の駅の品質向上に努めていく。」とのご挨拶に続き、「完全制覇賞」、「各道の駅賞」、「残念賞」の抽選を行いました。

| ※宗谷管内「道の駅」品質向上協議会 稚内開発建設部と宗谷管内4つの「道の駅」が連携して、「道の駅の機能と魅力を向上すること」 を目的に活動しています。 また、平成26年度からは、隣接する上川管内2つの「道の駅」とも連携して活動しています。 |

-

【全国から集まった応募用紙】

【全国から集まった応募用紙】

-

【完全制覇賞の抽選】

【完全制覇賞の抽選】

平成29年11月

平成29年11月30日

~宗谷版北海道価値創造パートナーシップ会議を開催~

第1部の講演では、利尻島で山岳ガイドなどとして活躍されている渡辺敏哉氏が「利尻島バックカントリーツアー」と題し、利尻島の魅力や観光における受入体制の課題などについてお話しいただきました。

また、通訳案内士の馬上千恵氏からは「地域における通訳ガイドの役割と可能性」と題して、外国人観光客にニーズのある日本文化を体験する観光の充実や、受入を行うための通訳ガイド育成の必要性などについてお話しいただきました。

-

利尻島バックカントリーなどの魅力について語る渡辺氏

利尻島バックカントリーなどの魅力について語る渡辺氏

-

外国人観光客に向けたプログラムの必要性について語る馬上氏

外国人観光客に向けたプログラムの必要性について語る馬上氏

また今後の方向性としては、新千歳空港に近い道央圏など、近年アジアからの観光客が急増している地域との差別化を図るため、ターゲットとして北米・ヨーロッパ・豪州などからの観光客を考えていくこと、秘境駅・遺跡などの歴史的資産や森林浴などマニアックな素材を有効活用していくことが必要ではとの案などが出されました。

-

外国人観光客受入への課題や方向性について議論する参加者

外国人観光客受入への課題や方向性について議論する参加者

平成29年11月29日

講習会を主催した稚内港湾事務所では、北海道開発局や外部機関の専門家に講師を依頼して、工事の安全や品質、注目すべき技術等に関する講習会を年数回開催しており、これを通じて工事関係者の技術力向上を支援し、より質の高い工事の実現を目指しております。

今年度2回目の開催である本講習会では、

- 稚内港北防波堤ドームの改良工事について

- 防波堤における段階施工整備

- 北方四島における港湾構造物の技術的特徴

- 厳しい自然環境下にある北海道沿岸構造物の課題と研究の取り組み

- 港湾・漁港におけるICT導入事例

当日は約60名が参加し、動画やビューワーを随所に活用した講習を聴講した後、積極的な質疑応答が行われました。

-

講習状況(寒地土木研究所 中嶋上席研究員)/テーマ4

講習状況(寒地土木研究所 中嶋上席研究員)/テーマ4

-

稚内港北防波堤ドーム改良工事/テーマ1から

稚内港北防波堤ドーム改良工事/テーマ1から

-

北方四島の港湾施設/テーマ3から

北方四島の港湾施設/テーマ3から

-

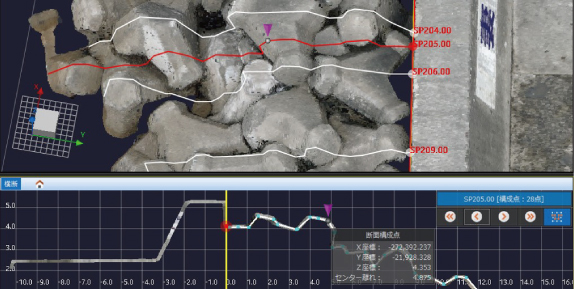

UAV(ドローン)を活用した防波堤消波工の3次元測量/テーマ5から

UAV(ドローン)を活用した防波堤消波工の3次元測量/テーマ5から

平成29年11月9日

今冬導入機械による車両移動訓練を実施しました!

(平成29年11月20日掲載)

平成29年11月9日(木曜日)に災害対策基本法に基づく「車両移動訓練」を豊富管理ステーションで実施しました。平成26年11月に災害対策基本法が改正され、大規模災害時に緊急車両の通行を確保するために、道路管理者が放置車両に移動を命じたり、運転者が不在の場合は、道路管理者自ら移動させたりするなど、放置車両への対応を迅速に行うことができるようになりました。

今回の訓練は、当部の職員と管内の年間維持業者7団体(稚内道路事務所管内4団体、浜頓別道路事務所管内3団体)を含めて、約30名が参加しました。冒頭、当部の職員による災害対策基本法改正概要及び訓練概要の説明を行い、その後、実際に車両を使った移動訓練を実施しました。本訓練では、暴風雪時のスタック車両の移動を想定し行ったもので、実際に除雪ドーザを用い、道路管理者が自ら移動させるケースを中心に一連の手順を確認しました。特に、今回は、今年度から管内に配備されたフォークリフトのアタッチメントを使用し、車両を持ち上げて移動を行う訓練や、車両の窓ガラスを実際に割ってサイドブレーキを解除してから牽引を行うなど、本番さながらの対応を行いました。また、周辺自治体が見学に訪れたほか、訓練の様子を「衛星通信システム」で現地から稚内開建本部に映像を伝達する訓練も同時に行いました。

本格的な冬シーズンを迎えるに当たり、臨場感のある今回の訓練を通して車両移動の手順をしっかりと確認し、本番での対応に備えて理解を深めました。

-

職員による災害対策基本法改正の概要説明

職員による災害対策基本法改正の概要説明

-

実車を用い横転車両やスタック車両等を設定

実車を用い横転車両やスタック車両等を設定

-

車両損傷状況を確認する様子

車両損傷状況を確認する様子

-

除雪ドーザを用いた牽引による移動

除雪ドーザを用いた牽引による移動

-

窓ガラス破壊の様子

窓ガラス破壊の様子

-

除雪ドーザを用い横転した車を起こす様子

除雪ドーザを用い横転した車を起こす様子

-

フォークリフト装置を使った持ち上げによる移動

フォークリフト装置を使った持ち上げによる移動

-

「衛星通信システム」による訓練映像伝達の様子

「衛星通信システム」による訓練映像伝達の様子

平成29年10月

平成29年10月31日

うたのぼり・癒しの森「音夢路(オムロ)」利用促進研究会が大賞審査委員特別賞

~「わが村は美しく-北海道」運動第8回コンクール大賞表彰式~

(平成30年2月27日掲載)

10月31日(火曜日)に札幌の北海道立道民活動センター(かでる2.7)にて表彰式及び交流会が開催され、稚内ブロックからは“うたのぼり・癒しの森「音夢路」利用促進研究会”が大賞審査委員特別賞を受賞しました。

研究会では、森の癒し効果に着目した森林セラピーを目的に「ウォーキングの集い」を開催し、憩いの場・癒しの場として地域住民の健康づくりに結びつけるとともに、間伐材を利用したオブジェやキノコ栽培など利用者に配慮した環境整備などの工夫により、地域コミュニティづくり、都市住民との交流の増加につながっています。

表彰式では駒形会長が審査委員長から表彰状を授与され、表彰式の後には交流会が開催され、全道各地の参加団体から活動内容や特産物の紹介などの情報交換が行われました。

-

表彰状授与

表彰状授与(左:音夢路の駒形会長)

-

審査委員との記念撮影

審査委員との記念撮影

-

音夢路の紹介パネルと木工品

音夢路の紹介パネルと木工品

平成29年10月27日

「ハマニンクを植えて砂の飛散を抑えよう」~抜海漁港で地域と協働し植栽活動を行いました~

(平成29年11月1日掲載)

抜海漁港やその周辺では、強風により砂浜から飛散した砂が船揚場や道路に溜まってしまうことで、漁業活動や住民生活の支障となっています。

このため、稚内地域マリンビジョン※の取り組みの一つとして、地域住民、漁業者、関係機関の皆様と協力し、強風が吹くと砂が飛散する漁港南側の砂浜に「ハマニンニク」(テンキグサ)を移植することによって砂の飛散抑制を図る取り組みを継続しています。

この取り組みは、平成9年度に最初の移植が行われ、平成18年度からは毎年実施されており、これまで移植した「ハマニンニク」により、砂の飛散抑制の効果が現れてきています。

今年は、約30人の参加者により、約千株の「ハマニンニク」を移植しました。

※地域マリンビジョンとは

道内各地域において、活力ある水産業や漁村の目指すべき姿の実現化に向け、漁業者・住民・関係団体・行政等が協力しながら、地域固有の資源を活用しつつ、水産業を核とした地域振興を図る具体策

地域マリンビジョンの詳細は、『北海道マリンビジョン(北海道開発局ウェブサイト)』(※1)をご覧ください。

-

植栽活動の様子

植栽活動の様子

-

植栽活動の様子

植栽活動の様子

-

植栽活動の様子

植栽活動の様子

-

移植作業が完了した砂浜

移植作業が完了した砂浜

平成29年10月24日

~ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2016~

この表彰は、シーニックバイウェイ北海道の推進に向けて、他の模範となるルート活動であり、将来への発展性が高く評価できる取組を選出する制度であり、平成20年度から実施しています。

今回の受賞理由として「地域の中で、女性や若い人材とどれだけ交流していくかということが、これからの北海道全体、ひいては日本全体の人口減少問題に取り組む地域にとって見本となるような、チャレンジな取組である」と評価されました。

稚内開発建設部では、今回の活動も含めて宗谷シーニックバイウェイの活動が地域の活性化に寄与することと期待しています。

※シーニックバイウェイとは

英語で「景色」を意味するシーン(Scene)の形容詞シーニック(Scenic)と、「わき道」を意味するバイウェイ(Byway)を組合せた言葉です。

シーニックバイウェイ北海道の詳細は、『シーニックバイウェイ北海道推進協議会ウェブサイト』(※1)をご覧ください。

-

表彰式の様子

表彰式の様子

-

受賞団体の記念撮影(宗谷シーニックバイウェイ 中場代表(右端))

受賞団体の記念撮影(宗谷シーニックバイウェイ 中場代表(右端))

平成29年10月13日

あいにくの雨でしたが、出陣式には稚内開発建設部、道路維持除雪工事受注者、大岬小学校の教職員及び児童を合わせて約80人が参加。和田部長の挨拶からはじまり、職員から除雪作業の安全等について説明を行いました。続いて、12日の「道路維持除雪機械見学・写生会」に参加した大岬小学校の児童(1~3年、12名)を代表し、木村あいさん(3年)から「いつもきれいに除雪してくれてありがとうございます。みなさんが除雪してくださるおかげで、わたしたちは、安全に登校することができます。これから大変でしょうが、がんばってお仕事してください。」と応援の言葉をもらいました。受注者代表2名の安全宣言後、除雪車各装置の動作を確認。最後に石田次長の号令により除雪車の出発デモンストレーションを行いました。

参加者は、宗谷地方の生命線ともいえる国道の除雪作業の重要性、作業の安全確保を再確認するとともに、今後の過酷な除雪作業に対し士気を高めました。

-

和田部長の挨拶

和田部長の挨拶

-

大岬小学校児童からの応援

大岬小学校児童からの応援

-

維持除雪工事受注者代表による安全宣言

維持除雪工事受注者代表による安全宣言

-

出発デモンストレーション

出発デモンストレーション

-

参加者による記念撮影

参加者による記念撮影

平成29年10月12日

児童達は、校舎内で職員による除雪機械の役割の説明を受けた後、学校の向かいにある宗谷岬除雪ステーションに移動し、普段そばで見ることができない除雪機械を見学。試乗会も行い、児童一人一人が除雪トラックやロータリー除雪車の高い運転台に乗車し、目を輝かせていました。また、除雪機械を前に記念撮影を行いました。

この後、1・2年生は引き続き構内で、除雪機械をモデルに写生会を行いました。あいにくの雨でしたが、児童それぞれが描きたい除雪機械を楽しそうにクレヨンで描いていました。

なお、校舎のロビーには、今回学校に進呈した除雪機械のペーパークラフトを用いた、先生達手作りのジオラマが飾られています。(写真参照)

-

当部若手職員が除雪機械の役割を説明

当部若手職員が除雪機械の役割を説明

-

除雪機械への試乗

除雪機械への試乗

-

除雪機械を興味津々で見学する児童たち

除雪機械を興味津々で見学する児童たち

-

除雪機械の前で記念撮影

除雪機械の前で記念撮影

-

写生会の様子

写生会の様子

-

除雪機械ペーパークラフトを用いた手作りジオラマ

除雪機械ペーパークラフトを用いた手作りジオラマ

平成29年10月3日、11日

この講習会は、メンテナンスサイクルを回しながら橋梁の予防保全と長寿命化を進めるため、宗谷管内の自治体職員の方々に座学と現地講習を通じて橋梁点検に関わる技術力向上を図っていただくことを目的として、平成26年度から北海道道路メンテナンス宗谷地方会議(事務局:稚内開発建設部 道路整備保全課)が主催しているもので、今回で4回目の開催となりました。

講習会の座学では、「北海道市町村橋梁点検マニュアル(案)」の概要、メンテナンスサイクルの流れ、橋梁の点検・診断方法等について解説。その後の現地講習では、両町内の橋梁をフィールドとして点検時の着目点や留意事項について説明し、点検器具を用いたコンクリート部材の健全性の診断を自治体参加者に体験していただきました。

自治体参加者からは、「座学や現地講習は分かり易い内容で、大変有意義な講習でした。定期的にこれからも講習会を開催してほしい。」との声をいただきました。

今後も、自治体等の職員の方々の技術力向上に向け支援を継続します。

-

稚内開発建設部 石田次長の開会挨拶

稚内開発建設部 石田次長の開会挨拶

-

座学の様子

座学の様子

-

現地講習(桁下にて)

現地講習(桁下にて)

-

現地講習(点検器具による健全性の診断)

現地講習(点検器具による健全性の診断)

平成29年9月

平成29年9月16日

これは北海道道路メンテナンス会議(※)が企画・監修・発行しているもので、宗谷管内からは一般国道238号に架かる「猿骨橋(さるこつばし)」が選ばれ、道の駅「さるふつ公園」で先着順に無料配布(1人1枚)しています。

このカードには橋の写真や名前等の基本的な情報を掲載しているほか、維持管理に関して留意していることや安全を保つために務めていることなど、橋のメンテナンスについて紹介しています。

今回発行されたカードは全道で13種類。対象の「道の駅」等でしか手に入れることができません。

皆さんもぜひカード集めに挑戦してみてはいかがでしょうか。

(※)北海道道路メンテナンス会議とは

道路法第28条の2の規定に基づき、北海道内の道路管理を効果的に行うため、各道路管理者が相互に連絡調整及び協議を行うことにより、円滑な道路管理の促進を図ることを目的に平成26年に設立。メンバーは、北海道開発局、北海道、札幌市、東日本高速道路株式会社北海道支社で構成しています。

-

道の駅さるふつ公園と北海道かけ橋カード「猿骨橋」

道の駅さるふつ公園と北海道かけ橋カード「猿骨橋」

-

平成29年9月14日

国土交通省では、建設業の生産性向上を目的に、施工プロセスの全ての段階においてICT等を活用する「i-Construction」を推進しています。今回、当部発注の「一般国道40号 幌延町 幌延南改良工事」において、ICT建設機械による施工を行うことになったため、管内のICT活用工事の推進を図るべく、官民を対象とした見学会を当事務所が主体となって企画しました。

当日は、宗谷管内の建設会社を中心に45名が参加。午前中は、現場にて、3次元マシンコントロールバックホウによる道路土工の掘削作業のデモンストレーションを行いました。従来の建設機械では、「丁張り」という目安を頼りに、正確に掘る技術が必要でしたが、本機ではICT技術を活用し、あらかじめ入力した3次元データと衛星を用いた測位システムにより、自動制御による掘削作業が可能となり、実際の稼働状況を目の前で見学しました。管内では、ICT建設機械の導入事例がまだ少ないこともあり、参加者の一部は、実際に試乗し解説を受けるなど、大変熱心に受講していました。

さらに午後からは、豊富管理ステーションにて座学講習会を実施。「i-Construction」や「ICT活用工事」に関して知見を広めました。

-

3次元マシンコントロールバックホウによる実演

3次元マシンコントロールバックホウによる実演

-

3次元計測の実演

3次元計測の実演

-

運転席内部の説明を聞く参加者

運転席内部の説明を聞く参加者

-

座学講習会の状況

座学講習会の状況

平成29年9月3日

「稚内市総合防災訓練」に参加しました

稚内開発建設部からは散水車(6300L)による給水支援を展開。稚内道路事務所の散水車に稚内市環境水道部で用意した給水用配管キットを接続し、参加住民は非常用パックで給水訓練を実施しました。

稚内開発建設部では、これからも地域の防災や災害対策に支援を続けていきます

-

給水作業(浄水場)

給水作業(浄水場)

-

応急給水訓練

応急給水訓練

-

応急給水訓練

応急給水訓練

-

車両展示の様子

車両展示の様子

-

車両展示の様子

車両展示の様子

-

パネル展示の様子

パネル展示の様子

道の駅で「道路事業パネル展」を開催しました

「道路事業パネル展」では、稚内開発建設部・旭川開発建設部が取り組んでいる道路事業の整備効果(稚内:国道40号更喜苫内防雪、旭川:国道40号音威子府バイパス)や道路施設の老朽化対策のほか、宗谷シーニックバイウェイ、熊本地震の被災地を支援する「道の駅」の取組など幅広い内容を紹介し、イベントに来場された方たちは、熱心にパネルを見ていました。

イベント当日は天候に恵まれ、約200名の方が訪れ、各道の駅などが用意した自慢のご当地料理を堪能していたほか、ゆるキャラとの写真撮影でも盛り上がっていました。

-

道路事業パネル展を見るイベント来場者

道路事業パネル展を見るイベント来場者

-

幸せFESTAの様子

幸せFESTAの様子

-

ゆるキャラとの写真撮影の様子

ゆるキャラとの写真撮影の様子

-

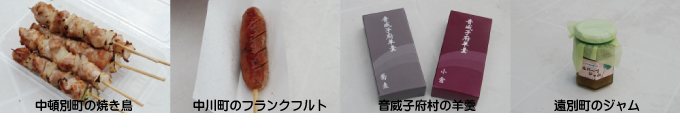

各道の駅自慢のご当地料理

各道の駅自慢のご当地料理

平成29年8月

平成29年8月29日

農地と湿原の共生に向けた取組が平成29年度 農業農村工学会賞「上野賞」を受賞

サロベツ湿原では、乾燥化による湿原環境への影響が懸念され、一方、湿原に隣接する農地では、泥炭地ゆえの地盤沈下による排水機能の低下や降雨後の湛水被害・過湿障害が問題となっていました。

このため、当部で実施する国営総合農地防災事業「サロベツ地区」では、湿原の保全に必要な地下水位の維持と農地の排水機能の確保の両立を目指し、湿原に隣接する農地内で「緩衝帯」を設置する取組を行ってきました。

この度の「上野賞」の受賞は、道内では8年ぶり6回目のこととなり、「緩衝帯」設置について検討段階から設計・施工・効果の検証まで官民学が参加して総合的に取り組んできたことが、「今後、環境保全と農業振興を両立させる事業の進め方のモデルになり得る事業」として高く評価されたものです。

|

【上野賞とは】 上野賞は、農業農村工学の創始者である(故)上野英三郎先生の業績を記念し、公益社団法人農業農村工学会が授与する学会賞の一つとして昭和45年に創設され「農業農村工学に関する事業の新しい分野の発展に寄与すると認められる業績を上げた組織・団体に授与」される賞です。 なお、(故)上野英三郎先生は、渋谷駅前に銅像が建立されている「忠犬ハチ公」の飼い主として有名な方です。 |

-

「上野賞」受賞者

「上野賞」受賞者(左から)豊富町 川原副町長、サロベツ農事連絡会議 山本議長、稚内開発建設部稚内農業事務所 矢部所長、岡田第1工事課長

-

上野賞受賞の賞状と記念品の盾

上野賞受賞の賞状と記念品の盾

女性チームによる現場点検を実施しました(稚内港湾事務所)

国土交通省では建設業界と連携して、女性が活躍できる建設現場の環境を整えるための取組を積極的に推進しており、その実現には、何よりも女性目線による検証が重要と考え、稚内開発建設部及び工事受注企業の女性職員10名で編成した特別チームにより工事現場の実態を点検しました。

当日は、抜海漁港建設工事と枝幸港外1港建設工事(宗谷港工事区域)の2現場を対象に、いわゆる3K(きつい・汚い・危険)を主なチェックポイントとして点検した後、参加者全員による意見交換会を行いました。

女性チームからは、「現場は全体的に整理整頓されている」、「現場事務所やトイレは快適で機能的である」などの評価が寄せられた一方で、「起重機船内の通路は狭くて段差も急である」、「早朝出勤は子育て世帯にとっては不都合」といった課題も指摘されました。

稚内港湾事務所では、女性チームからいただいた貴重なご意見を今後の現場管理に活かしていきたいと考えております。

-

工事概要説明

工事概要説明

-

起重機船の視察

起重機船の視察

-

高所作業を体験

高所作業を体験

-

意見交換会の様子

意見交換会の様子

平成29年8月26日~27日

パネル展では、北海道総合開発計画や道路、農業、港湾の事業のストック効果やシーニックバイウェイ北海道をはじめとするソフト施策を紹介。パネルを見た来場者のなかには、展示内容について質問される方もいらっしゃいました。

また、パネル展にあわせアンケート調査を実施。来場された皆様のご協力により、貴重なご意見をいただきました。

イベントは、両日とも天候に恵まれ、多くの方が来場し稚内自慢の食を堪能しながら、ステージで行われた踊りを見るなど稚内の短い夏を楽しんでいました。

今回は、地域活力支援チームが主体となり各部門が連携し稚内開発建設部の取組をパネルで展示。来場者からは「国道の維持管理以外にもいろいろな事をしているのを初めて知りました」との声もあり、当部の事業を知ってもらういい機会になったのではと感じました。

-

稚内開発建設部 事業紹介パネル展のブース

稚内開発建設部 事業紹介パネル展のブース

-

パネルを見る来場者

パネルを見る来場者

-

来場者でにぎわう会場の様子

来場者でにぎわう会場の様子

-

宗谷黒牛の丸焼きには長蛇の列

宗谷黒牛の丸焼きには長蛇の列

-

同時開催された「稚内子ども芸能祭・南中ソーラン祭り」

同時開催された「稚内子ども芸能祭・南中ソーラン祭り」

平成29年8月4日

意見交換では、サハリンのインフラの整備状況や総領事館に勤務していた当時の話、日本とロシアとの仕事の進め方の違いなどについて、会話に花を咲かせました。

その後、港湾業務艇「りんどう」に乗船し、クルーズ船対応を進めている稚内港末広地区の岸壁改良工事などを視察しました。船内では、総領事館勤務経験者らがロシア語と日本語で港湾工事の概要などを説明。研修生は、海上から見る稚内港の整備状況に感銘を受けていました。

-

当部職員とロシア人研修生との意見交換会の様子

当部職員とロシア人研修生との意見交換会の様子

-

港湾業務艇「りんどう」に乗船し船上から現場を見学

港湾業務艇「りんどう」に乗船し船上から現場を見学

その後、国道40号のバイパスを管理する「豊富管理ステーション」に移動。除雪車両を見学し、サハリンと日本の除雪方法や機材の違いなどについて意見交換をしました。車両のデモンストレーションでは、日本の最新の除雪車両の装備に大変な興味を示し、運転席に乗り込み操作方法の説明を受けたり、写真を撮影していました。

-

国道40号天塩防災事業の現場を視察

国道40号天塩防災事業の現場を視察

-

豊富管理ステーションで除雪車両を見学

豊富管理ステーションで除雪車両を見学

-

見学会終了後の意見交換会の様子

見学会終了後の意見交換会の様子

平成29年8月3日

稚内市中央地区で地域住民の方々と清掃活動を行いました

(平成29年8月8日掲載)

平成29年8月3日、稚内市中央地区において、道路ふれあい月間の一環として「稚内中央地区・道路クリーンアップ作戦」を実施しました。

道路管理者である当部・宗谷総合振興局・稚内市と地域住民の方を合わせて約110名が参加し、稚内中央地区を3箇所の清掃エリアに分けて、歩道などにあるゴミ拾いや雑草の除去作業を行いました。

当日は天候に恵まれ、涼しい風が心地よく吹く中、参加いただいた皆さんの協力により、約140㎏のゴミなどを回収しました。

また、稚内地方合同庁舎1階ロビーでは、道路ふれあい月間の一環として「道路に関するパネル展」を、展示内容を更新しながら8月31日まで開催中です。

-

清掃活動へ参加された皆さん

清掃活動へ参加された皆さん

-

清掃活動の様子

清掃活動の様子

平成29年7月

平成29年7月30日

泥炭地帯における排水路や農用地の機能回復を図る「サロベツ地区」は、国立公園になっているサロベツ湿原に隣接した地域でもあり、当部も上サロベツ自然再生協議会の一員として、農業と湿原の共生に向けた自然再生事業を行っています。

週末といえば天気が崩れるこの頃でしたが、当日は朝から青空が広がり湿度や風もなく人出は大盛況。ホッキ貝配布の整理券を求める人で朝早くからにぎわいました。パネル展ブースにも大勢の方々が訪れ、他の機関と合同で行った「展示パネルを見て答えを探すクイズ」、「バターづくり体験」、「カルタ大会」など、楽しみながら事業に対する理解を深めてもらうよい機会となりました。

-

にぎわうホッキまつり会場

にぎわうホッキまつり会場

-

農業農村整備事業パネル

農業農村整備事業パネル

-

パネルを見て熱心に質問する方もおられました

パネルを見て熱心に質問する方もおられました

-

パネル展示会場のイベントも大盛況でした

パネル展示会場のイベントも大盛況でした

平成29年7月19日

この見学会は、枝幸小学校3年生(3年1組22名、3年2組20名)を対象に、身近にある枝幸港の役割や港湾施設について学んでもらうことを目的として、今年度から始めたものです。

当日は天気に恵まれ、穏やかな波の中、当部の港湾業務艇「りんどう」に乗船。船に乗るのは初めてという児童もおり、みんな興味津々の眼差しで、港内を見学していました。

また、みなと見学以外にも、北海道宗谷地区水産技術普及指導所枝幸支所の田村普及指導員から「枝幸港の水産」と題した講義を受け、児童たちは枝幸港やオホーツク海で獲れる水産物への理解を深めていました。

枝幸小学校からは「児童たちの良い学習機会となり非常に役立った。ぜひ来年度も開催してほしい。」と期待されています。

-

港湾業務艇「りんどう」での見学

港湾業務艇「りんどう」での見学

-

船内で説明を聞く児童たち

船内で説明を聞く児童たち

-

船室から外に出て見学しました

船室から外に出て見学しました

-

オホーツク海で行われるホタテ漁を説明

オホーツク海で行われるホタテ漁を説明

平成29年7月12日

これは、北海道開発局及び北海道が事務局を務める「北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」(※1)での審議結果を踏まえ、モデルルートの経路を分かりやすくするために行ったものです。

宗谷管内では道内に5つあるモデルルートの内「きた北海道ルート」(和寒町から道北地域を縦断し宗谷岬までと、利尻島を一周するサイクリングルート)が該当し、案内看板シールは、国道40号と国道238号が交わる「潮見交差点」と、「利尻富士利尻線」に設置しています。

なお、本モデルルート内では、サイクリストとドライバーの双方に車道における自転車通行位置を示すため、急カーブ箇所の手前等に、路面標示(青色の矢羽根)もあわせて設置しています。

-

案内看板シール設置の状況

案内看板シール設置の状況

-

案内看板シール設置後の状況

案内看板シール設置後の状況

-

路面への青色の矢羽根標示

路面への青色の矢羽根標示

平成29年7月5日

訓練は、総務班や情報・調整班など9班に分かれて付与された条件の下にグループで議論し、被害予想や対応方法などを行う図上型防災訓練の手法で行われました。稚内開発建設部の職員52名が参加し、「津波を伴う大規模な地震発生時の初動対応」と「想定される具体的な状況下における対応」をテーマにグループ討議や発表、意見交換などが活発に行われました。

稚内開発建設部は、これからも防災訓練を実施し、災害等に備えていきます。

-

グループ討議の様子

グループ討議の様子

-

グループ討議の様子

グループ討議の様子

-

各グループの討議内容発表

各グループの討議内容発表

-

近添次長からの講評

近添次長からの講評

平成29年6月

平成29年6月21日

~サロベツの自然の農業、それらをつなぐ自然再生事業を豊富町の中学生が学びました~

また、サロベツ湿原センター裏手にある自然観察路において、カキツバタ、エゾカンゾウなどの植物観察、サロベツ地区にて造成した落合緩衝帯の施設見学を行い、知識のみではなく、自然環境と地域農業との共生に向けた取り組みを直に感じていました。

-

出前講座学習の様子

出前講座学習の様子

-

クイズ形式学習の様子

クイズ形式学習の様子

-

自然観察学習の様子

自然観察学習の様子

-

施設(緩衝帯)見学学習の様子

施設(緩衝帯)見学学習の様子