基本的な考え方9

基本的な考え方

肯定的な主な意見

- 下流域の河川環境に配慮しつつ早期のサンルダムの完成を望みます。

懸念を示す主な意見

- サンルダムは、下流の水質に大きな影響を与えるのではないですか。

- 既設ダムによる水質や河道への影響を検証するべきではないでしょうか。

基本的な考え方

水質について

サンルダムの集水域の地質は細粒化されにくい火成岩類が多く分布するため、水が濁りにくい傾向にあります。同様の地質条件である岩尾内ダムにおいても濁りの発生やその長期化の問題は発生していません。

また、サンル川は上流からのリンの流出による負荷が小さく、リンと流量の関係から富栄養化現象の可能性を予測する「ボーレンバイダーモデル」による予測の結果、富栄養化現象が発生する可能性は低くなっています。

また、サンル川は上流からのリンの流出による負荷が小さく、リンと流量の関係から富栄養化現象の可能性を予測する「ボーレンバイダーモデル」による予測の結果、富栄養化現象が発生する可能性は低くなっています。

-

ダム湖の水質について(1)

ダム湖の水質について(1)

-

ダム湖の水質について(2)

ダム湖の水質について(2)

※平成17年までの岩尾内ダム及びサンル川の水質データについては、ホームページ等において公開している天塩川資料集に収録しています。

水温について

サンルダムの放流施設はダム湖から取水する位置を変えることができるため、下流に適切な温度の水を放流することができます。

-

ダムからの放流水の適切な温度管理

ダムからの放流水の適切な温度管理

下流の河道について

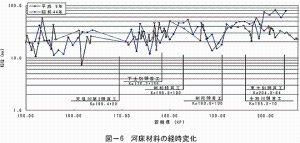

集水域の地質が類似している岩尾内ダム下流における、周辺からの土砂供給が比較的少ないと考えられる剣淵川合流点までの区間について、河床材料、最深河床高の変化について整理しました。この区間では昭和の時代に砂利採取が行われていたほか、河道掘削や護岸などの河川工事が行われており、河床高の変化に影響を与えていることから、砂利採取が行われておらず、このような影響のない平成3・4年と平成13・16年の河道を比較しました。その結果、図-7に示すように、概ね安定傾向を示しています。河床材料については、図-6に示すとおり、粗粒化している傾向は見られません。このことから、サンルダム下流においては、河床低下や河床材料の粗粒化などの変化は小さいと考えられます。

-

図-6 河床材料の経時変化

図-6 河床材料の経時変化

-

図-7 最深河床高の経時変化

図-7 最深河床高の経時変化