川の歳時記 冬

川の歳時記 冬

とうとう、厳しい冬がやってきました。川は凍りつき、雪が音もなく降り積もる静寂の季節。けれど人々は、冬を楽しもうと外へ飛び出していきます。北国の冬だからこそ、出会える風景をご紹介します。

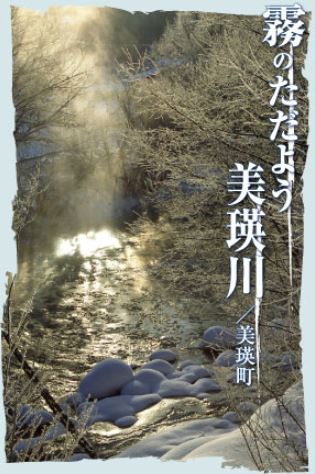

霧のただよう美瑛町/美瑛町

ポストカード

十勝岳連峰のふもとのまち、美瑛町は、最低気温がマイナス20度以下になることもあるほど冷え込みが厳しいところ。そんな日の晴れた朝、川から湯気がいっせいに立ちのぼることがあります。夜に冷やされた空気が、暖かい川の水に触れて霧が発生するためで、気温差が大きい盆地などの場所に多く見られる現象です。

やわらかな光のなか、川霧が立ちのぼっていく光景はとても幻想的。神々しささえただよいます。

やわらかな光のなか、川霧が立ちのぼっていく光景はとても幻想的。神々しささえただよいます。

川霧は、早朝に発生して日中には消えてしまいます。醒めながら見る、短い夢のようなひとときです。

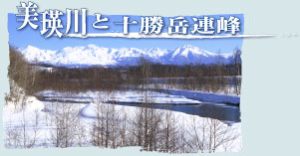

美瑛川の源流は、活火山である十勝岳連峰。大正15年(1926)の大噴火では、山の雪が泥流となって美瑛川を流れ、ふもとの集落を飲み込むという大災害が起こりました。現在も噴煙をあげる激しい山です。一方で、いくつもの温泉が湧き、美瑛川上流には白金温泉がひらけました。

凍りゆく天塩川/美深町

全長約256キロメートルの大河・天塩川は、凍る川としても有名です。毎年1月には全面凍結し、約2カ月間氷に閉ざされます。

天塩川に橋がまだ整備されていなかったころ、美深町を含めた流域には、いくつかの渡船場がありました。冬は渡船守が結氷した川の上に柳などを敷き、「氷橋」を作って人や馬を渡していました。12月を迎えると、川は結氷の季節。当時の人々の苦労が思い起こされます。

天塩川に橋がまだ整備されていなかったころ、美深町を含めた流域には、いくつかの渡船場がありました。冬は渡船守が結氷した川の上に柳などを敷き、「氷橋」を作って人や馬を渡していました。12月を迎えると、川は結氷の季節。当時の人々の苦労が思い起こされます。

美深町より少し上流の士別市は、明治時代から天塩川で物資を運搬する「長門船(ながとぶね)」の運航の拠点だったところ。

歴史ある川の流れが、朝日に染まった霧にすっぽり包まれています。

歴史ある川の流れが、朝日に染まった霧にすっぽり包まれています。

川から立ちのぼった霧が、岸辺の樹木について凍ると、美しい樹氷となります。厳しい冬が作り出した、美しい芸術品です。

冬の川 いろいろ

タンチョウは、冬の渡り鳥ではなく、道東に1年中暮らす鳥です。優雅な求愛ダンスを見られるのは2月ごろから。冬はタンチョウの恋の季節です。

日本に渡ってくるのは、おもに首の長いオオハクチョウと、少し小さいコハクチョウの2種類。北海道では10月ごろから見られる、冬の使者です。

ケショウヤナギは、限られた地域にしか生息していない希少な樹木です。群生地は長野県の上高地が有名ですが、北海道では十勝地方、特に札内川で群生が見られます。若枝が白い粉をふいたようになることからついた名前ですが、樹氷が枝を白く飾った姿も、お化粧したようです。

近年、道内では犬ぞりレースの大会がさかんに行われています。犬と人の呼吸を合わせ、雪原へ滑り出す気分は爽快です。

クロスカントリースキーには、早さを競う競技だけでなく、スキーで歩くことを楽しむ「歩くスキー」があります。ゆったり歩ける広々とした河川敷には、いつも愛好家の姿があります。