川の歳時記 春

川の歳時記 春

川の張っていた氷が流れだし、やわらかい日差しに雪がとけ始めました。待ちに待った春の到来です。色鮮やかに咲きほこる草花が、いのちあふれる季節のはじまりを教えてくれます。

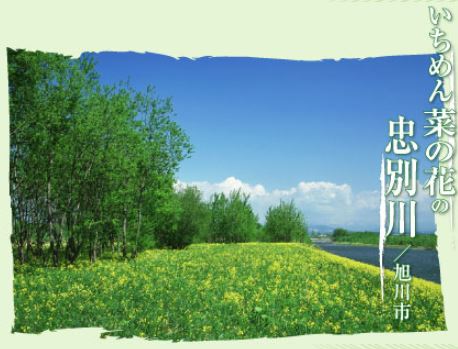

いちめん菜の花の忠別川/旭川市

ポストカード

大雪連山からの冷たく澄んだ水が流れる忠別川。米どころ・東川町と、花のまち・東神楽町の境を流れ、旭川市街で石狩川に合流しています。

カルシウムや鉄などのミネラルが多く含まれた忠別川の水は、古くから農業に役立てられていますが、米作りには少し冷たすぎるため、一度遊水池に水をため温めてから水田に利用されます。

忠別川の岸辺いちめんに菜の花が咲き、色彩あふれる季節がやってきました。大雪連山も長い眠りから一気に醒めたようです。

カルシウムや鉄などのミネラルが多く含まれた忠別川の水は、古くから農業に役立てられていますが、米作りには少し冷たすぎるため、一度遊水池に水をため温めてから水田に利用されます。

忠別川の岸辺いちめんに菜の花が咲き、色彩あふれる季節がやってきました。大雪連山も長い眠りから一気に醒めたようです。

河川敷にはタンポポと子どもたちの元気な声があふれますが、大雪山連峰はまだ雪景色。山開きは、6月中旬くらいからです。

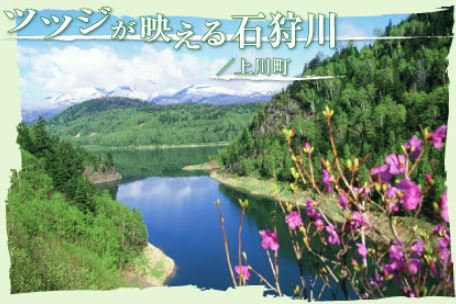

ツツジが映える石狩川/上川町

北海道内でいちばん長い石狩川は、大雪山連峰石狩岳の源流から、途中70もの支流と合流して日本海へ流れ出ます。最も上流には、旭川市の水がめとして、また電力やかんがい用水の供給などに使用される大雪ダムがあります。

ツツジは庭や公園の木として植えられることが多いのですが、山地の岩場や林にも自生し、野性の力強さを感じます。

ツツジは庭や公園の木として植えられることが多いのですが、山地の岩場や林にも自生し、野性の力強さを感じます。

石狩川の激流によって作られた断崖・奇岩の神居古潭。容易に人を立ち入らせない雰囲気がありますが、かつて函館本線の「神居古潭駅」があり、険しい渓谷沿いを蒸気機関車が走っていました。1969(昭和44)年、列車の電化とルート変更によって駅は廃止されましたが、現在、線路跡はサイクリングロードになっています。

おだやかな春の休日、河川敷の公園には、多くの市民が集まります。タンポポの花と噴水のまわりに、子どもたちの明るい声がひびきます。

春の川 いろいろ

菜の花は「セイヨウアブラナ」が正式名称。河原では、野生化した菜の花の群生を見ることができます。

写真提供:石狩川開発建設部

石狩市のマクンベツ湿原は道内有数のミズバショウの群生地。4月末ごろ、ハンノキやヤチダモの河畔林で花盛りをむかえます。白い部分は葉が変形した「仏炎包(ぶつえんほう)」とよばれる部分で、中央に円柱状に集まっているのが花です。

まだほかの草や葉が芽吹いていない早春、日当たりのいい林に、まぶしい黄金色の花を咲かせます。フクジュソウには蜜がなく、花の中心に太陽の熱が集まりやすくなっていて、あたたかさで虫を誘います。

写真提供:石狩川開発建設部

5月中旬ごろになると、鵡川の河川敷は黄色いじゅうたんを敷きつめたようにタンポポが咲きます。約6ヘクタールにもおよぶ日本一の群生は圧巻です。この「タンポポ公園」で毎年行われるイベントでは、ジャンボ鍋で作った3千食分の豚汁がふるまわれます。

北見市は明治30年代からハッカ栽培が盛んで、昭和10年代には世界市場の7割を生産するほどでした。現在は市民によるハーブの植栽が行われ、常呂川河川敷の「香りゃんせ公園」には、6月になると約50種類のハーブが植えられます。

釧路湿原をゆったり流れる釧路川は、カヌーのメッカとして人気です。しかし近年、冷蔵庫などの大型ゴミが見つかっています。川レンジャーや地元ボランティアなどによって、主に春と秋、カヌーによる川清掃が行われています。

サケ科の魚サクラマスは、生まれた川に留まる魚をヤマメ(ヤマベ)と呼び、1~2年経ってから海に降りた魚をサクラマスと呼び分けます。留萌川ではより川に親しんでもらおうと、市民団体が毎年5月に稚魚を放流しています。