河川改修事業

ページ内目次

河川改修事業・内水対策事業・救急内水排水機場

河川整備事業を通じて、安全でゆとりのある快適な地域社会の形成、食糧基地としての役割の強化を目指しています。

河川改修事業

天塩川流域内の人や自然を洪水災害から守ることを目的に、自然や生態系に配慮しつつ、築堤・川岸の保護などの工事がおこなわれています。

築堤(堤防)工事

築堤(堤防)は河川の計画高水位以下の流水を安全に流下させることを目的とし、川沿いに築造された盛土のことです。

ほとんどの場合、土を盛って造られますが、特別な事情がある場合はコンクリートなどで造られることもあります。

ほとんどの場合、土を盛って造られますが、特別な事情がある場合はコンクリートなどで造られることもあります。

樋門工事

樋門は、排水路や支川が堤防を横断して川へ流れ込む場合に堤防の中をトンネルのように通り抜けるものをいいます。

川の水位が洪水で高くなった時に設置されているゲートが閉められ、堤防と一体となり本川を流れる水が堤内地側(住宅地側)に逆流するのを防ぎます。

川の水位が洪水で高くなった時に設置されているゲートが閉められ、堤防と一体となり本川を流れる水が堤内地側(住宅地側)に逆流するのを防ぎます。

河岸保護工事(護岸工事)

河岸保護工は、川を流れる水の作用(浸食作用など)から河岸や堤防を守るために、それらの表面をコンクリートや石などで保護するものです。

魚・鳥・人にやさしい川づくりとして配慮して、木材や現地発生の栗石など自然の材料を利用した工法も用いられています。

魚・鳥・人にやさしい川づくりとして配慮して、木材や現地発生の栗石など自然の材料を利用した工法も用いられています。

河道掘削工事

河川を掘削して水の流れる断面を大きくして水の流れる量を増やし、水位を下げます。

魚類等の生息の場となっている水際、優れた景観のテッシ、河畔林やサケ・マスの自然産卵床などの良好な河川環境の保全に努めながら工事を行っています。

また、元来の植生の早期回復を目指し、工夫を重ねながら工事を実施しています。

魚類等の生息の場となっている水際、優れた景観のテッシ、河畔林やサケ・マスの自然産卵床などの良好な河川環境の保全に努めながら工事を行っています。

また、元来の植生の早期回復を目指し、工夫を重ねながら工事を実施しています。

内水対策事業

洪水により河川の水位が上昇すると、堤内地(堤防で守られた住宅や農地のある側)の自然排水が困難になり、内水氾濫を起こす場合があります。その様な場合、以下の施設に設置されたポンプで内水を強制的に排除し、被害の軽減に役立てています。

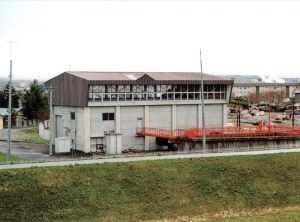

排水機場(豊栄排水機場)

名寄市街地は、天塩川と名寄川にはさまれた土地に広がっており、支川の豊栄川に樋門を設け、排水処理してきました。

昭和48年(1973年)8月17日~20日にかけて発生した台風崩れの低気圧により、名寄市では240.6m/mの記録的豪雨となり、市街地のほぼ全域にわたり内水氾濫被害を受けました。

この対策として豊栄排水機場の設置が計画され、昭和49年(1974年)に着工し昭和52年(1977年)に完成しました。

洪水時に樋門を閉じても施設の中のポンプが稼働して堤内地側(住宅地側)に降った雨水を川へ排出しています。

昭和48年(1973年)8月17日~20日にかけて発生した台風崩れの低気圧により、名寄市では240.6m/mの記録的豪雨となり、市街地のほぼ全域にわたり内水氾濫被害を受けました。

この対策として豊栄排水機場の設置が計画され、昭和49年(1974年)に着工し昭和52年(1977年)に完成しました。

洪水時に樋門を閉じても施設の中のポンプが稼働して堤内地側(住宅地側)に降った雨水を川へ排出しています。

救急内水排水機場

天塩川や名寄川に接する内淵地区(名寄市天塩川)・旭東地区(名寄市名寄川)・美深6線地区・美深9線地区(天塩川)・音威子府地区(天塩川)の住宅地や田畑などは天塩川や名寄川の背水等の影響を受けやすく堤内が浸水しやすいため、状況に応じてポンプを使って内水を排除し、被害の軽減を図っています。