第9期北海道総合開発計画の推進 ~共に北海道の未来を創る~〔開発監理部 開発計画課〕

第9期北海道総合開発計画の推進 ~共に北海道の未来を創る~

はじめに

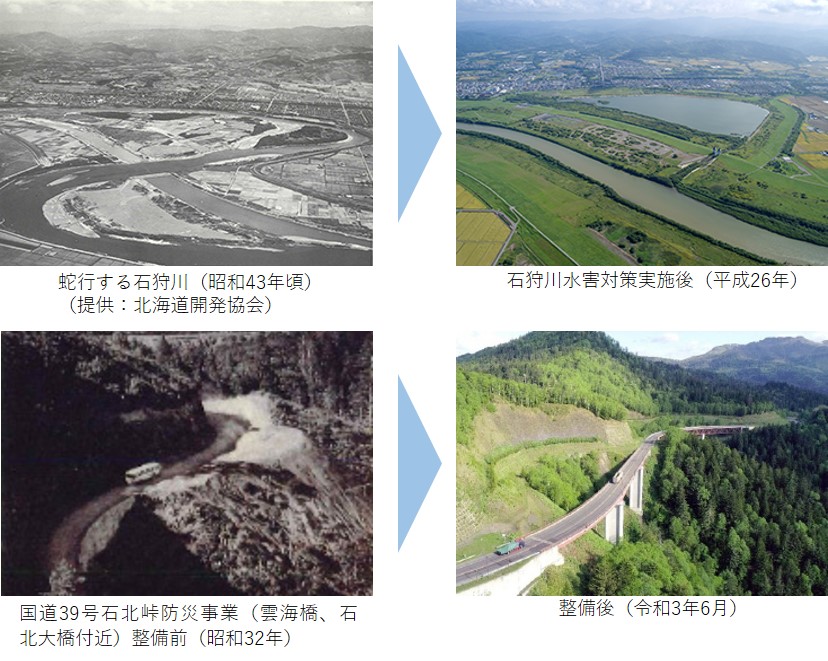

我が国は、北海道の豊富な資源や広大な国土を利用し、国全体の安定と発展に寄与するため、1869年の開拓使設置以降、計画的に北海道開発を進めており、1950年の北海道開発法制定後は同法に基づき、8期にわたり「北海道総合開発計画」を策定し、その時々の国の課題の解決及び地域の活力ある発展に寄与してきました。

第9期計画の策定に当たって

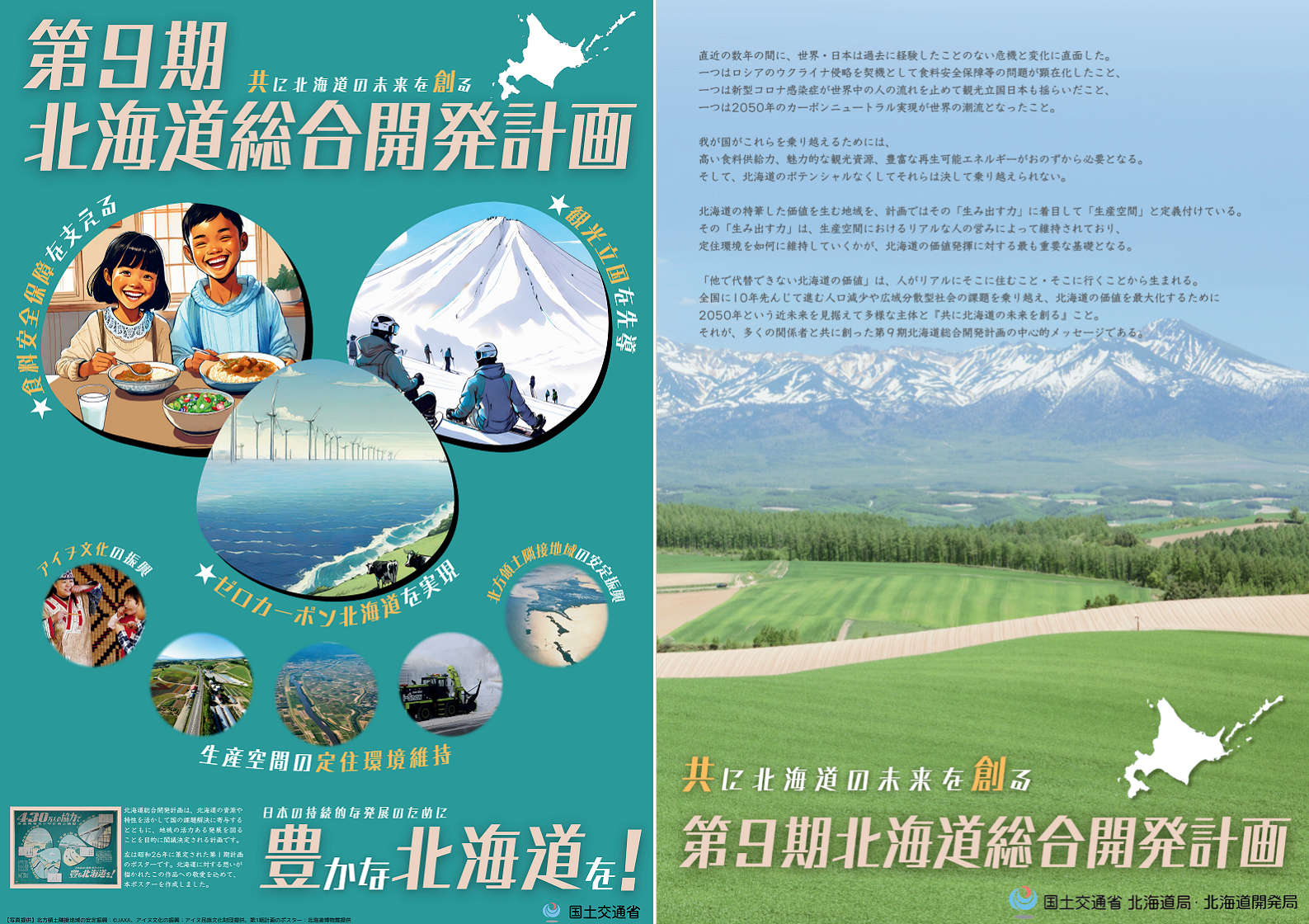

ここ数年の間に、世界・日本は過去に経験したことのない危機と変化に直面しました。一つはロシアのウクライナ侵略等を契機として食料安全保障の問題が顕在化したこと、一つは新型コロナウイルス感染症により観光立国日本も揺らいだこと、一つは2050年のカーボンニュートラル実現が世界の潮流となったことです。

第9期計画の具体的な検討は、国土審議会北海道開発分科会(以下、「分科会」という。)の下に設置された計画部会において9回にわたり活発な議論を重ねていただきました。

また、道内の地方公共団体、経済団体、様々な分野でご活躍の方々などと北海道が目指すべき将来像や計画の内容等について意見交換を行うなど、多くの方々からいただいた貴重なご意見を踏まえながら計画の検討を行ってきました。

このようにして、パブリックコメントを経て、第9期計画案は分科会にてとりまとめが行われ、2024年3月12日、閣議決定に至りました。

第9期計画の具体的な検討は、国土審議会北海道開発分科会(以下、「分科会」という。)の下に設置された計画部会において9回にわたり活発な議論を重ねていただきました。

また、道内の地方公共団体、経済団体、様々な分野でご活躍の方々などと北海道が目指すべき将来像や計画の内容等について意見交換を行うなど、多くの方々からいただいた貴重なご意見を踏まえながら計画の検討を行ってきました。

このようにして、パブリックコメントを経て、第9期計画案は分科会にてとりまとめが行われ、2024年3月12日、閣議決定に至りました。

第9期計画のポイント

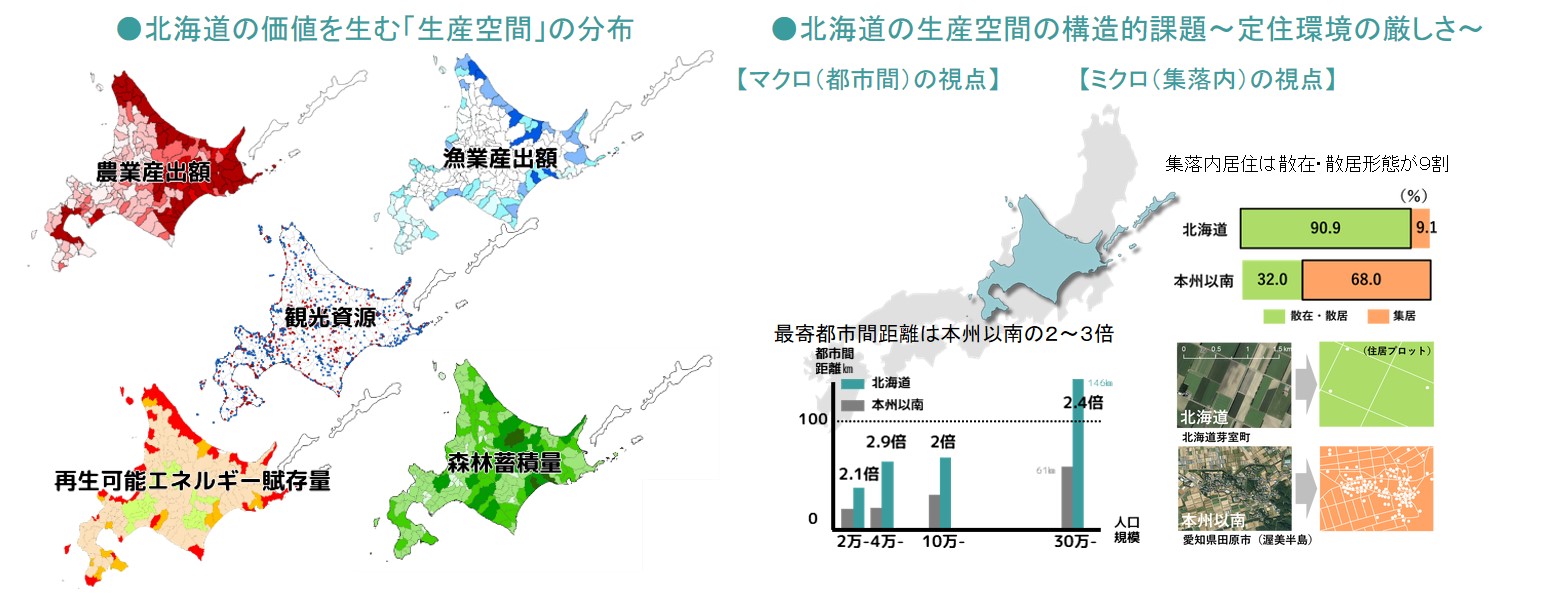

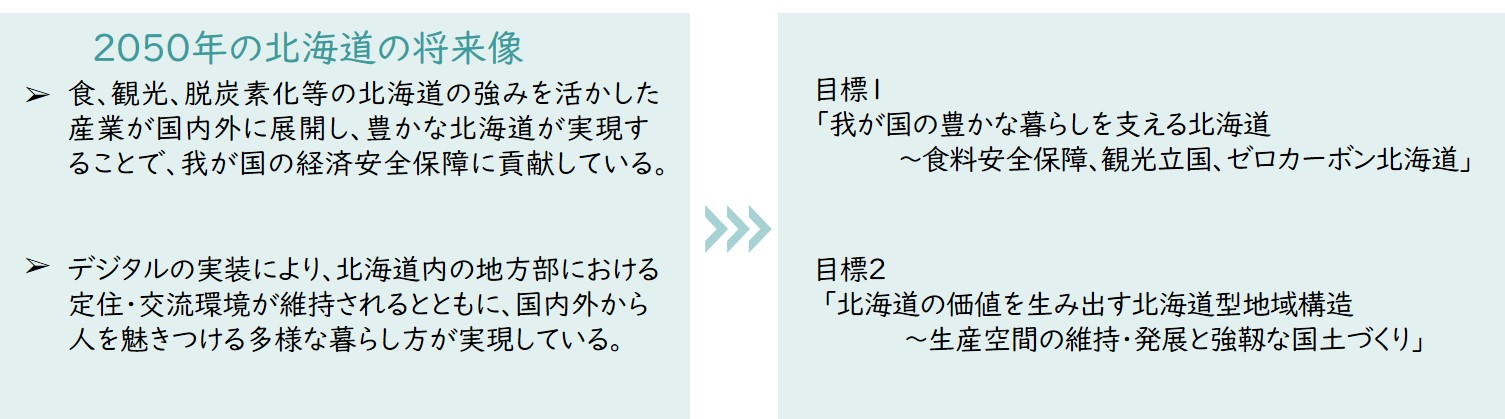

北海道の農業産出額は全国の約15%を占め、多くの農畜産物で全国最大の生産地となっており、水産物でも全国一の生産量を誇る我が国最大の食料供給基地です。また、雄大な自然や美しく個性豊かな景観に恵まれており、観光地として国内外旅行客から高い人気を誇っています。さらに、風力、太陽光、地熱等の再生可能エネルギーが豊富に賦存しているとともに、広大な面積の森林があることから、我が国の脱炭素化を先導することが期待されています。

第9期計画では、従来からの北海道の強み・価値である「食」と「観光」に加え、北海道に豊富に賦存する「再生可能エネルギー」のポテンシャルを活かした「脱炭素化」を新たな価値として位置付け、これら北海道の価値を最大化することで、豊かな北海道を実現するとともに、我が国の課題解決を先導するとしています。

これら北海道の価値である「食」「観光」「再生可能エネルギー」は、いずれも主に北海道の地方部にある「生産空間」(※)において生み出されています。生産活動はリアルな人の営みによって支えられていますが、生産空間は、広大な面積に広域に分散しており、かつ、その集落内の住居は散在・散居形態にあるという特殊な地域構造となっており、人口減少が全国に先行して進む中で、生産空間の定住環境をいかに維持していくかが重要となっています。

※生産空間:主として農業・漁業に係る生産の場(特に市街地ではない領域)を指す。生産空間は、生産のみならず、観光、脱炭素化に資する森林資源、豊富な再生可能エネルギー導入ポテンシャル、その他多面的・公益的機能を提供し、北海道の価値を生み出している。

※クリックすると画像が拡大されます。

これら北海道の価値である「食」「観光」「再生可能エネルギー」は、いずれも主に北海道の地方部にある「生産空間」(※)において生み出されています。生産活動はリアルな人の営みによって支えられていますが、生産空間は、広大な面積に広域に分散しており、かつ、その集落内の住居は散在・散居形態にあるという特殊な地域構造となっており、人口減少が全国に先行して進む中で、生産空間の定住環境をいかに維持していくかが重要となっています。

※生産空間:主として農業・漁業に係る生産の場(特に市街地ではない領域)を指す。生産空間は、生産のみならず、観光、脱炭素化に資する森林資源、豊富な再生可能エネルギー導入ポテンシャル、その他多面的・公益的機能を提供し、北海道の価値を生み出している。

※クリックすると画像が拡大されます。

第9期計画の目標と主要施策

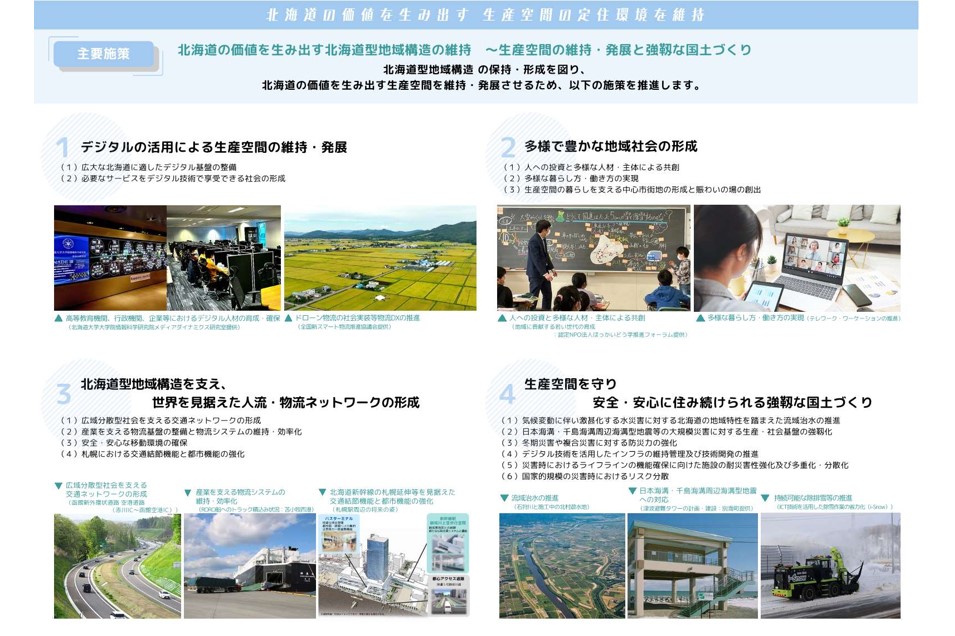

このため、第9期計画では2050年の長期を見据えて、「我が国の豊かな暮らしを支える北海道~食料安全保障、観光立国、ゼロカーボン北海道」、「北海道の価値を生み出す北海道型地域構造~生産空間の維持・発展と強靱な国土づくり」の二つの目標を掲げ、生産空間を維持・発展させ、北海道の価値の最大化を図ることとしております。

また、この二つの目標を実現するため、近年の社会環境の変化、北海道のポテンシャル等を踏まえ主要施策を掲げ、北海道開発を効果的に進めていきます。

また、この二つの目標を実現するため、近年の社会環境の変化、北海道のポテンシャル等を踏まえ主要施策を掲げ、北海道開発を効果的に進めていきます。

※クリックすると画像が拡大されます。

※クリックすると画像が拡大されます。

計画の実効性を高めるための方策

広大な北海道は、気候、歴史、文化、産業等が異なる多様で個性的な地域から成り立っており、各地域がそれぞれの個性、地域資源を活かし、地域の課題解決を図り、独自性のある発展を遂げることが重要です。

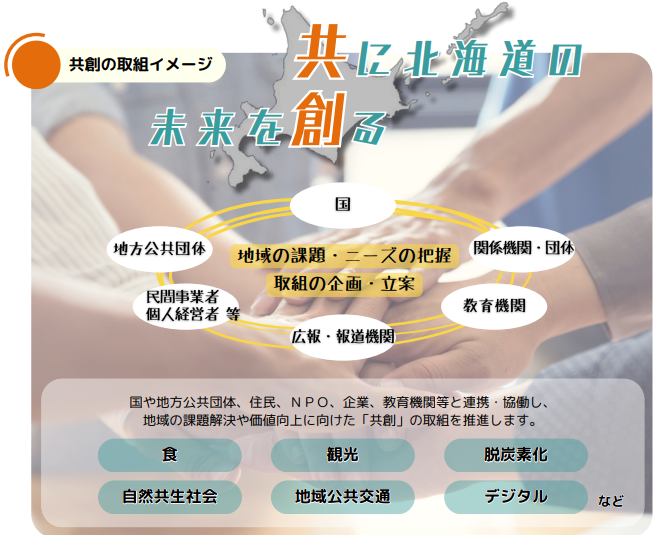

北海道の価値を高め、地域が直面する課題の解決を図るためには、多様な主体が分野の垣根を越えた連携・協働により新しい価値を生み出す取組を進めていく必要があります。

第9期計画では、計画の実効性を高めるため、官民の垣根を越えた「共創」を進めることとしており、計画で掲げる内容を地域性も踏まえて強力に展開するため、今年度から北海道開発局の全ての開発建設部に、計画の推進を主たる目的とした組織として「地域連携課」が新設されました。

地域連携課が先導的な役割を果たしながら、地方公共団体、住民、NPO、企業、教育機関等と連携・協働し、官民共創により地域の課題解決や価値向上の取組を推進していきます。

北海道の価値を高め、地域が直面する課題の解決を図るためには、多様な主体が分野の垣根を越えた連携・協働により新しい価値を生み出す取組を進めていく必要があります。

第9期計画では、計画の実効性を高めるため、官民の垣根を越えた「共創」を進めることとしており、計画で掲げる内容を地域性も踏まえて強力に展開するため、今年度から北海道開発局の全ての開発建設部に、計画の推進を主たる目的とした組織として「地域連携課」が新設されました。

地域連携課が先導的な役割を果たしながら、地方公共団体、住民、NPO、企業、教育機関等と連携・協働し、官民共創により地域の課題解決や価値向上の取組を推進していきます。

「他で代替できない北海道の価値」は、人がリアルにそこに住むこと・そこに行くことから生まれます。全国に10年先んじて進む人口減少や広域分散型社会の課題を乗り越え、北海道の価値を最大化するために2050年という近未来を見据えて多様な主体と『共に北海道の未来を創る』こと。それが、第9期計画に込められた中心的メッセージです。

※クリックすると画像が拡大されます。

※クリックすると画像が拡大されます。

ご参考

- 北海道開発局ホームページ・第9期北海道総合開発計画(新規ウィンドウで開く)

- 第9期北海道総合開発計画・プロモーション動画(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)

- 第9期北海道総合開発計画・パンフレット(新規ウィンドウで開く)

- 国土交通省ウェブマガジン「Grasp(グラスプ)」vol.49日本を支える豊かな大地!共に北海道の未来を創る!(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)

第9期北海道総合開発計画キックオフミーティング

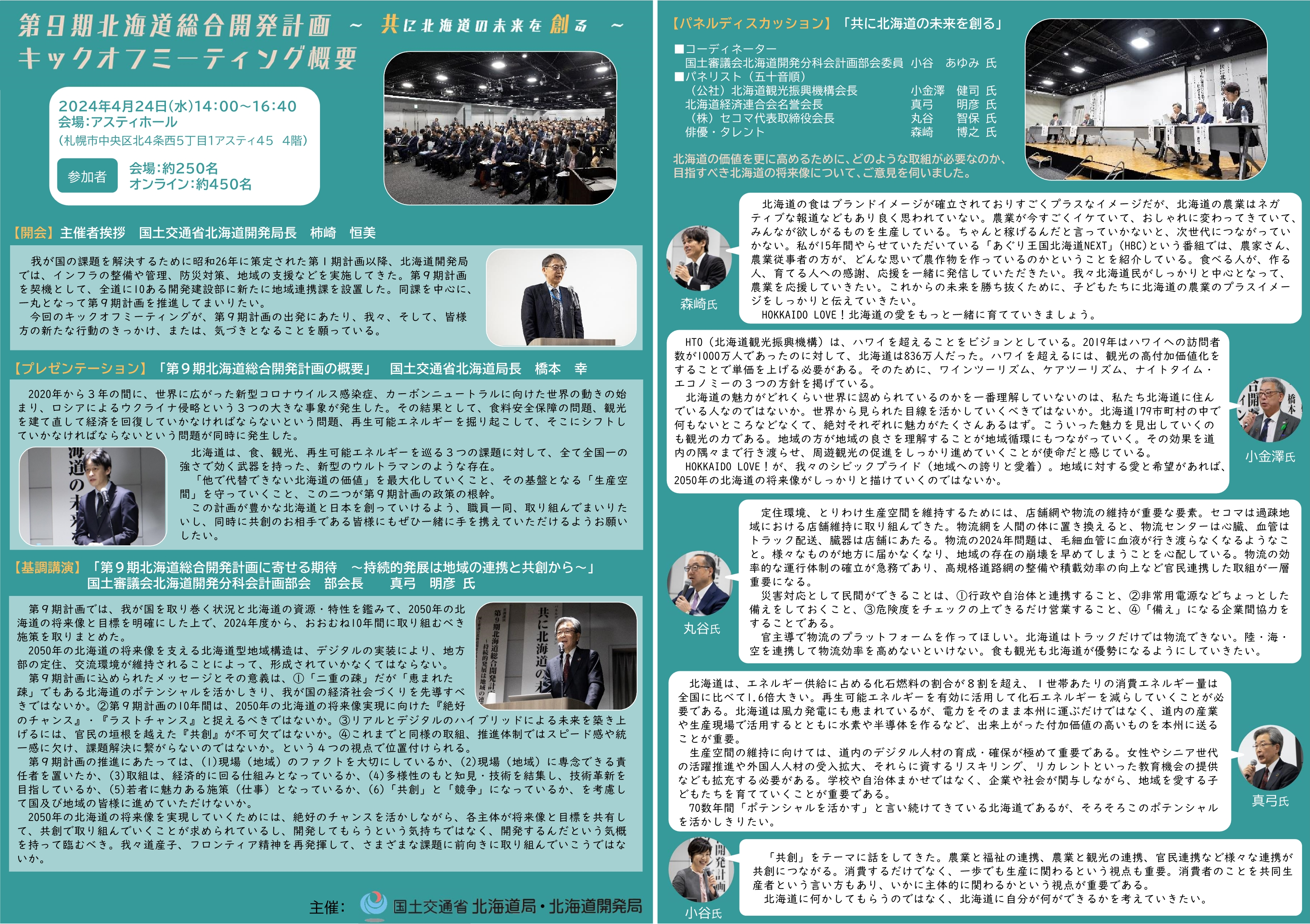

本年4月24日、札幌市内において、第9期北海道総合開発計画実現に向けたキックオフミーティングを開催しました。

パネルディスカッションでは「共に北海道の未来を創る」をテーマに、道内において様々な分野で活躍されている方々に北海道の未来についてご議論いただきました。会場約250名、オンライン約450名、合計約700名にご参加いただき、大盛況となりました。

なお、今後も北海道開発局各開発建設部の主催によるキックオフイベントを道内各地で順次開催予定です。開催情報は各開発建設部のホームページに掲載いたしますので、皆様のお近くで開催されるイベントに是非ご参加ください。

※クリックすると画像が拡大されます。

パネルディスカッションでは「共に北海道の未来を創る」をテーマに、道内において様々な分野で活躍されている方々に北海道の未来についてご議論いただきました。会場約250名、オンライン約450名、合計約700名にご参加いただき、大盛況となりました。

なお、今後も北海道開発局各開発建設部の主催によるキックオフイベントを道内各地で順次開催予定です。開催情報は各開発建設部のホームページに掲載いたしますので、皆様のお近くで開催されるイベントに是非ご参加ください。

※クリックすると画像が拡大されます。