池田河川事務所 自然環境(事例)

ここでは、池田河川事務所管内の主な河川の自然環境やビオトープによる湿地復元への取り組み事例を紹介します。

十勝川下流域

利別川流域

浦幌十勝川流域

ビオトープによる湿地復元への取り組み事例

かつて、十勝川中下流域は広大な湿地であり、農耕地には適さない地区でしたが、 昭和初期から開始された十勝川中下流域の新水路掘削等により、農耕地が増加し、地域の産業に大きく貢献しました。 反面、地域の開拓が進むにつれ湿地は減少の一途を辿り、タンチョウをはじめ、 さまざまな湿地性生物の生息地が減少し、湿地性の絶滅危惧種が増加しています。このような状況の中で、 環境保全に配慮した河川事業の一環として実施した、管内における湿地復元への取り組み事例を紹介します。

湿地ビオトープ

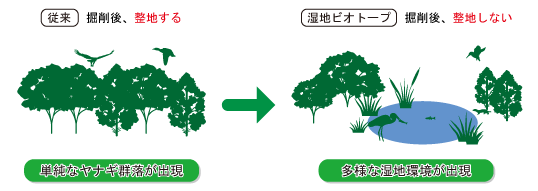

平成11年度に行われたこの試みでは、従来の築堤工事で用いられていた、土砂採取後に整地を行うといった方法をとらず、河川敷にある自然の池の形状・深さを参考にして掘削を行い、その後の整地を行わないという方法をとることによって、地形の多様化を図りました。

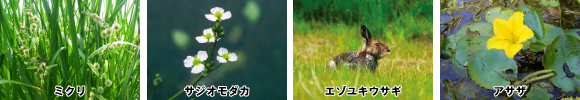

現在、湿地ビオトープではミクリ・サジオモダカといった湿地性植物を中心に植生が回復し、エゾユキウサギ等の動物も数多く確認される、緑豊かな湿地の姿を取り戻しつつあります。

ビオトープとは?

ドイツ語で生物(bio)と場所(tope)を示す造語で、動物や植物が互いにつながりを持ち、生態系を構築している空間のことです。特に、開発事業などによって損なわれた場所や教育機関などに造成された生物の生息環境を指す場合もあります。

近年、池沼、湿地、草地、雑木林などの身近な自然が消失していることから、存在するビオトープの保護とともに、消失したビオトープの整備が各地で行われています。

近年、池沼、湿地、草地、雑木林などの身近な自然が消失していることから、存在するビオトープの保護とともに、消失したビオトープの整備が各地で行われています。