船入澗防波堤(石積防波堤)の歴史について

ページ内目次

船入澗防波堤(石積防波堤)の歴史

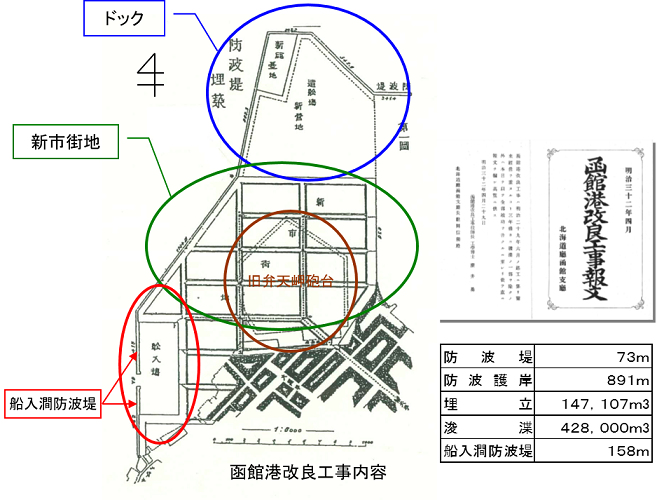

函館港改良工事

函館港改良工事は、船舶の修理に必要なドックの整備、人口の増加に伴い宅地を確保、そしてて西からの波浪から函館港に係留する船舶を保護するため、埋立による用地造成が必要となり、船入澗防波堤は、埋立により函館港内への航行が不便になる漁船係留を目的とて南西側に整備することとしました。

-

出典:「函館港改良工事報文」

出典:「函館港改良工事報文」(北海道庁函館支庁、明治32年)

函館港改良工事では、港湾工学の父として有名な廣井勇博士が監督技師として担当しています。

船入澗防波堤は、博士が建設した防波堤として有名な小樽港の国内初の本格的外洋防波堤より1年早く着工しており、工事内容は「函館港改良工事報文」に詳細に記録されています。

船入澗防波堤は、博士が建設した防波堤として有名な小樽港の国内初の本格的外洋防波堤より1年早く着工しており、工事内容は「函館港改良工事報文」に詳細に記録されています。

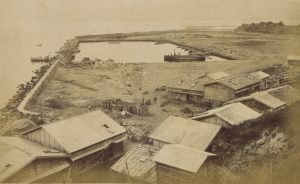

函館港改修工事の浚渫・埋立状況と船入澗防波堤の施工

・浚渫及び埋立状況

・施工状況

(明治31年7月4日)

(明治31年7月4日)

近代港湾工学の父 廣井勇博士の功績

「函館港改良工事」は近代港湾工学の父・廣井勇博士の調査・設計・監督に基づき実施されまました。

「函館港改良工事」着工の1年後、廣井博士は初代小樽築港事務所長に任命され、我が国最初の本格的外洋防波堤となる北防波堤の建設等、小樽築港工事の指揮を執りました。

また、廣井博士により導かれた、防波堤にかかる波の圧力を算定する「廣井公式」は、昭和50年代まで防波堤設計に用いられる等、我が国の港湾建設技術において数々の大きな実績を残しました。

廣井勇博士の経歴

| 文久 2年(1862年) | 土佐国高岡郡佐川村に生まれる |

| 明治 7年(1874年) | 東京外国語学校に入学 |

| 明治10年(1877年) | 札幌農学校に入学 |

| 明治14年(1881年) | 札幌農学校卒業、北海道開拓使へ任用される |

| 明治15年(1882年) | 工部省へ異動となる |

| 明治16年(1883年) | 米国に渡る |

| 明治20年(1887年) | 札幌農学校助教授となる |

| 明治22年(1889年) | 帰国、札幌農学校教授となる |

| 明治23年(1890年) | 北海道庁技師を兼務 |

| 明治29年(1896年) | 函館港改良工事監督を命ぜられる |

| 明治30年(1897年) | 小樽築港事務所長となる |

| 明治31年(1898年) | 築港(前後編)を出版 |

| 明治32年(1899年) | 東京帝国大学教授となる |

| 明治41年(1908年) | 北海道庁顧問となる |

| 大正 8年(1919年) | 土木学会会長に就任 |

| 昭和 3年(1928年) | 永眠(67才) |