船入澗防波堤(石積防波堤)の構造と施工について

ページ内目次

船入澗防波堤(石積防波堤)の構造と施工について

船入澗防波堤の構造について

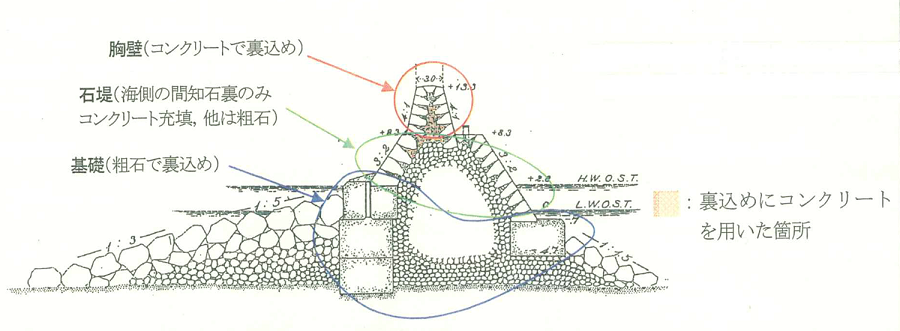

防波堤の構造は大きく分けて、コンクリートブロックからなる「基礎」、間知石積み石垣からなる「石堤」同じく間知石積み石垣からなる「胸壁」の3つで構成されています。

-

資料:函館港改良工事報文(北海道庁函館支庁 明治32年)の図に加筆

資料:函館港改良工事報文(北海道庁函館支庁 明治32年)の図に加筆

基礎

基礎は重さ約6トンにもなるコンクリートブロックを、15~45センチメートル掘削した海底面に直接積み上げており、裏込め(基礎の陸側)には径15~30センチメートルの粗石が用いられています。

コンクリートブロックの海側には径30センチメートル、75センチメートル、93センチメートルの捨石が順に投入され、1:3~1:5の法勾配に敷き均されています。

コンクリートブロックの海側には径30センチメートル、75センチメートル、93センチメートルの捨石が順に投入され、1:3~1:5の法勾配に敷き均されています。

石堤および胸壁

石堤の裏込めは、海側の間知石背面のみコンクリートが充填され、それ以外は、粗石が用いられています。また、胸壁の裏込めは、全てコンクリートが充填されています。

船入澗防波堤の石材(間知石)と弁天岬台場について

船入澗防波堤に使用している間知石には、幕末期に江戸幕府が北方防衛のために築造した弁天岬台場(1863年竣功)の解体の際に発生した石材を積極的に流用しています。

弁天岬台場について

弁天岬台場は、幕府の命を受けて武田斐三郎が設計施工したもので、安政2年(1855年)着工、文久3年(1863年)に完成しました。明治元年10月に旧幕府軍が占拠して官軍に反抗していましたが、同2年2月に平定され、明治政府の下、陸軍省の所管となり海岸砲兵隊を置いた後、20年経って廃止され空き地となり荒れ果てていたものを、函館港改修のために払い下げを受け工事の基地としました。

弁天台場入口

間知石の採取

間知石の多くは、弁天岬台場周囲の石堤から採取し、小型のものは大鼻岬、大中山、鍛冶、根太内等の村々から採取しました。質は堅固で精密なもので空気中及び水中に置いても腐蝕壊裂等の恐れのない比重2.4以上のものとしていました。

弁天岬台場(旧弁天砲台)

コンクリートブロックの施工方法

防波堤および埋立地の護岸に用いられたコンクリートブロックは、日本人による設計施工で大きな失敗も無く竣功された第1号の防波堤用コンクリートブロックといえる可能性が高く、その総数は3,712個におよび、その内の558個は船入澗防波堤に使われました。

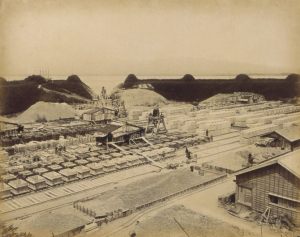

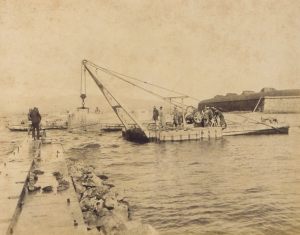

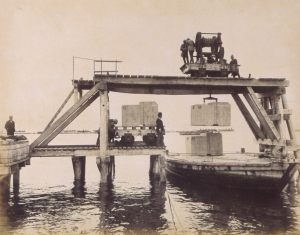

コンクリートブロックの製作は、旧弁天岬台場跡地で行われ、製作されたコンクリートブロックは、軌道起重機で台車に載せて桟橋に運送、桟橋上に設置してある起重機で船舶(台船)に積み降ろして搬出、浮起重機で吊り下げ、所定の位置に沈設しました。

コンクリートブロックの製作は、旧弁天岬台場跡地で行われ、製作されたコンクリートブロックは、軌道起重機で台車に載せて桟橋に運送、桟橋上に設置してある起重機で船舶(台船)に積み降ろして搬出、浮起重機で吊り下げ、所定の位置に沈設しました。

コンクリートブロックの製作から据付まで

・コンクリートブロック製作状況

(明治30年7月1日)

(明治30年7月1日)

・コンクリートブロック据付状況

(明治30年10月1日)

(明治30年10月1日)

・軌道起重機

(明治30年10月1日)

(明治30年10月1日)

・コンクリートブロック積み出し状況

(明治30年10月1日)

(明治30年10月1日)

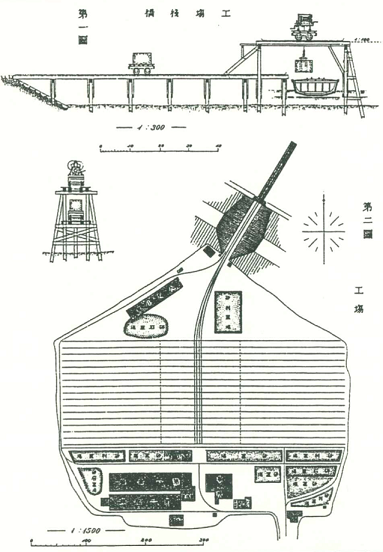

コンクリートブロック積み出し桟橋とブロック工場

-

コンクリートブロック積み出し桟橋(上)と弁天砲台跡のブロック工場(下)

コンクリートブロック積み出し桟橋(上)と弁天砲台跡のブロック工場(下)出典:図は「函館港改良工事報文」(北海道庁函館支庁、明治32年)

コンクリートブロックの工夫

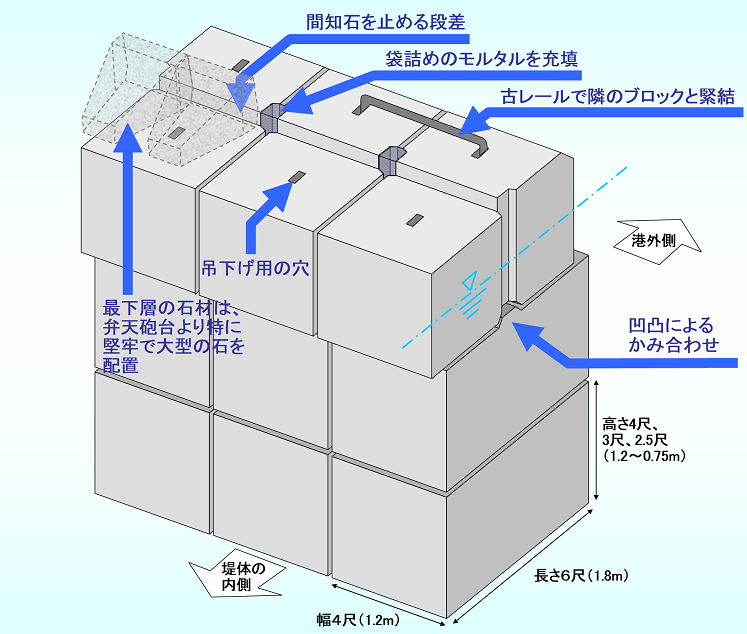

防波堤やドックに続く護岸の港外側の石積の下には、基本的形状※で長さ6尺×幅4尺×高さ4尺のブロックが3段積まれています。

※ 頂塊(一番上)は高さ4尺のみですが、その他は高さが3尺や2尺5寸も使用されています。

高さ4尺のブロックは約6トンと現代のブロックと比較して小型ですが、安定性を高める工夫がなされています。

※ 頂塊(一番上)は高さ4尺のみですが、その他は高さが3尺や2尺5寸も使用されています。

高さ4尺のブロックは約6トンと現代のブロックと比較して小型ですが、安定性を高める工夫がなされています。

コンクリートブロックの安定性を高める工夫

型枠の隙間からセメントの流失を防ぐために、檜の皮、粘土を利用し、セメントの付着防止のために石鹸を塗るなどの工夫がされております。

コンクリートブロックの品質を高める工夫

・頂塊の上部に段差を設け、最下層の石材を固定(せり出しの抑止=顎止め)

・頂塊の側面に縦方向の凹み(溝)を設け、袋詰めのモルタルにより隣のブロックとのずれを抑止

・頂塊底面とその下の上部には凹凸を設け、下層とのずれを抑止

・先端部では、頂塊の吊下げ用の穴に古レールをかすがいのように差し込み、隣のブロックと緊結

・頂塊の側面に縦方向の凹み(溝)を設け、袋詰めのモルタルにより隣のブロックとのずれを抑止

・頂塊底面とその下の上部には凹凸を設け、下層とのずれを抑止

・先端部では、頂塊の吊下げ用の穴に古レールをかすがいのように差し込み、隣のブロックと緊結

-

基礎コンクリートブロックの形状と積畳方法(イメージ図)

基礎コンクリートブロックの形状と積畳方法(イメージ図)