WEB広報誌 かいはつグラフ2010夏休み自由研究号 北海道でおいしいお米がたくさんできるようになったのはなぜ

北海道でおいしいお米がたくさんできるようになったのはなぜ?

北海道で一番お米づくりがさかんな石狩平野

そこで、この作物が育たない「泥炭地(でいたんち)」をお米や野菜などの作物が作れる土地に変えるという、大きなプロジェクトが今から54年前の1955年(昭和30)に始まったんだ。

当時、お金がなかった日本は世界銀行(せかいぎんこう)からお金を借りて、プロジェクトを進めることになった。

たくさんのお金を借りてまで、このプロジェクトを行う必要があったのはなぜかな?

その頃の日本は、第2次世界大戦という戦争の後で、しんこくな食料不足になやんでいました。

そこで、全国でお米をたくさん作る必要があり、大きな土地のある、ぼくらの北海道が注目されたんだ。

でも、作物が育たない土地を、お米や野菜がつくれる土地に変えるってどんなことだったのかな・・・。

作物ができなかった土地を豊かな土地に変える大プロジェクトとは?

水がぬけにくい土地では作物の根がくさってしまったり、よく育たなかったりするんです。

さらに、石狩平野には、泥炭(でいたん)という水分が多く植物がかれて重なったものが広がっていました。

これでは、とてもよい作物ができないですよね。

そこで、まず2つのことにとり組みました。

1 土地から余分な水をぬく水の道(排水路(はいすいろ)をつくった。

2 泥炭(でいたん)の中に、よい土を運び入れた。(客土(きゃくど))

こうしてジメジメとしめった土地が作物が育つ土地へと変りました。

これで問題解決と思うでしょう。でも、これだけではまだ作物を育てるには足りないのです。

作物を育てるには、必要な時に必要なだけの水を田んぼや畑にもってこなくてはなりません。

そのためにダムを作ったり、川から水をもってくるための施設(しせつ)を作ったり、地域に水を配るための水の道を作ったりしました。

こうして、長い期間をかけて農地へと生まれ変わった土地の広さは1万1千ヘクタール。なんと札幌ドームの2千個分にもなります。(たて、よこが10キロメートルの土地と同じくらい。みんなのまちだと、どこからどこまでの大きさかな・・・)

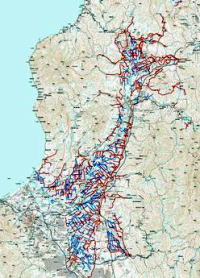

赤い色の線が用水路(ようすいろ)、

青い色の線が排水路(はいすいろ)なんだ。

たくさんの水の道が走っているね。

みんなの体には動脈(どうみゃく)と静脈(じょうみゃく)という血管があるよね。

体に新せんな血を送る動脈。 いらないものを運ぶ静脈。

作物が育つのに大切な水を送るための水路が用水路

田んぼや畑から余分な水を川に運ぶための水路が排水路

似ていると思わない?

石狩平野でおこなわれたプロジェクトは、作物が育たなかった土地に「血管」をとおして、豊かな土地にかえるという大地の大手術だったんだね。

最後に、泥炭地から農地に生まれ変わった篠津(しのつ)という地域の空から見た様子を紹介するよ。

(写真下部のリンクをクリックすると大きくなります)

(写真下部のリンクをクリックすると大きくなります)

-

1947年(昭和22)の篠津地域

1947年(昭和22)の篠津地域

-

1995年(平成7)の篠津地域

1995年(平成7)の篠津地域

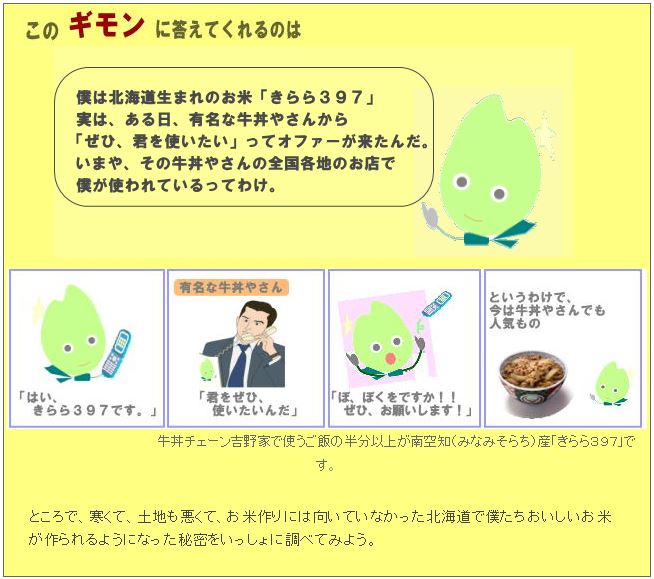

寒さに負けないお米のたん生

それが、北海道の寒さなんだ。

僕らお米のご先祖様のふるさとはお隣の国、

中国南部の雲南省(うんなんしょう)の山がく地帯といわれている。

北海道よりはずっとあたたかい土地なんだよ。

たから、ぼくらお米はもともと寒さに弱い。

寒い北海道ではどうしたらいいかな?

北海道のお米は、多くの研究者の研究によって、寒さに強いお米になるように「品種改良(ひんしゅかいりょう)」 が行われてきたんだ。

そして、長年の研究によって、寒さに負けないだけでなく、とてもおいしいお米が作れるようになった。

ここで、僕の友達を紹介するね。(カーソルを当てると、プロフィールがでてきます)

寒い北海道でもおいしいお米として育つように生まれたお米たち。

他にも仲間はいっぱいいるんだ。みんなも調べてみてね。

そして、長年の研究によって、寒さに負けないだけでなく、とてもおいしいお米が作れるようになった。

ここで、僕の友達を紹介するね。(カーソルを当てると、プロフィールがでてきます)

寒い北海道でもおいしいお米として育つように生まれたお米たち。

他にも仲間はいっぱいいるんだ。みんなも調べてみてね。

僕らお米の寒さ対策

寒さに負けないように品種改良された僕らだけど、田んぼに植えられたばかりの

小さな頃は寒さにとても弱いんだ。 このころに寒さにあたると、お米が実らなくなってしまう。

みんなは寒かったら、あったい服を着たり、手袋やマフラーがあるよね。

僕らには残念ながら、マフラーも手袋もない・・・・。

そこで、田植えが終わって少し大きくなる6月下旬から7月にかけて

寒い日がつづくと、ぼくらのお米のもとになるところ(幼穂(ようすい))を寒さから守るため、

農家のおじさんたちが田んぼにいつもより多く水を入れてくれる。

これを「深水(ふかみず)かんがい」っていうんだ。

寒い北海道では、この「深水かんがい」が行われているんだよ。

小さな頃は寒さにとても弱いんだ。 このころに寒さにあたると、お米が実らなくなってしまう。

みんなは寒かったら、あったい服を着たり、手袋やマフラーがあるよね。

僕らには残念ながら、マフラーも手袋もない・・・・。

そこで、田植えが終わって少し大きくなる6月下旬から7月にかけて

寒い日がつづくと、ぼくらのお米のもとになるところ(幼穂(ようすい))を寒さから守るため、

農家のおじさんたちが田んぼにいつもより多く水を入れてくれる。

これを「深水(ふかみず)かんがい」っていうんだ。

寒い北海道では、この「深水かんがい」が行われているんだよ。

でも、田んぼにたくさんのお水を入れるとなると、お水はどこからくるのかな・・・・。

お米をつくるために必要な水はどこからきているの?

そのため、田んぼに川からの水をもってこれるように「用水路(ようすいろ)」 という水みち(水路)などを作ります。

でも、川から水がなくなったら困っちゃいますよね。そこで、雨や雪解け水をたくさんためておくダムやため池を作って、水を確保(かくほ)します。

特に、気温が低い北海道で行われている「深水かんがい」という方法では、たくさんの水が必要なのです。

ところで、水の中で稲(いね)は冷たくないのかなと心配に思った人はいないかな?

実は、ダムやため池にためられた水は、太陽の光で温められていて、だいたい20度くらいの水温になっているんです。

だから、北海道の6月、7月の寒い日の気温よりもあたたかいんですよ。

まとめ

作物が作れるような豊かな土に変えるプロジェクト、お米が作れるようにたくさんの水を田んぼに運ぶダムや水路の建設、寒い北海道でもおいしく育つお米の研究、そして、農家の人たちの努力。これらによって、北海道では、おいしいお米が日本一たくさん生産できるようになったんだよ。

こんなことも調べてみよう

北海道はお米の生産も日本一だけど、野菜もたくさん生産日本一のものがあるよ。

それぞれの野菜の原産地(げんさんち)はどこかも調べてみよう。

それぞれの野菜の原産地(げんさんち)はどこかも調べてみよう。