開拓初期:千歳川流域-交通1【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 千歳川流域 交通

〈開拓初期の交通の状況〉

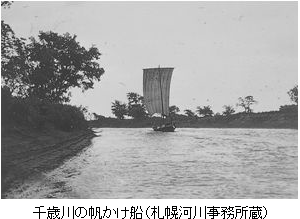

千歳川流域は、「千歳越え」が開削され、むかしから日本海と太平洋をむすぶ交通の要衝だった。内陸の物資輸送に石狩川と千歳川の舟運(※1) も利用され、川の駅・江別港と鉄道の江別駅が交わる江別には、さまざまな物資が集まった。そして、道南と札幌をむすぶ日本初の本格的な西洋式馬車道、札幌本道(現・国道5号の函館~森間、国道36号の室蘭~札幌間)が明治6年に開通した。沿道には工事中から飲食店や茶屋が建ち並び、千歳、恵庭、北広島の入植者は札幌本道沿いに家を構えた。千歳は、石狩川流域では札幌とともに宿駅の一つになり、宿場街が形成された。また地域間をむすぶ道路では、明治5年、札幌の偕楽園から雁来を通って対雁に至る「対雁街道」が開通し、札幌への陸路第1号になった

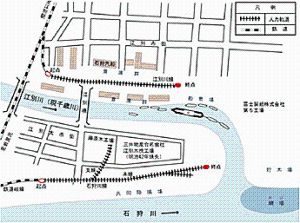

江別港と人力軌道

(石狩川舟運史を一部改変)

江別川左岸には共同物揚場が明治28年に設けられた。共同物揚場とは、石狩川上流から送られてくる農産物や木材の荷揚場のことで、場所は石狩川と江別川の合流点右岸一帯の、三角地の堤防用地だった。役場が堤防用地の使用を申請し、許可を得てから護岸工事や道路整備をした後に、運漕業者などに貸すことで財政にあてた。明治35年には、共同物揚場から物資を直接鉄道に運ぶ、人力軌道「江別川線」が敷かれ、さらに37年には三角地に「石狩川線」も敷かれた。人力軌道とは、荷物を乗せた客車を人力で押す鉄道のことで、それまでかかった手間が大幅に省かれた。

*参考資料/新江別市史

江別川は生活道路

*参考資料/新江別市史、新千歳市史