開拓初期:夕張川流域-土地利用2(農業・市街地)【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 夕張川流域 土地利用

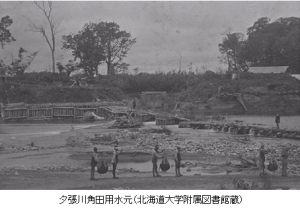

本道初の角田村水利組合

角田村水利組合にならって、明治32年、北海道庁は「北海道拓殖銀行法」と「北海道土功組合法」を制定し、道内に一気に水田化が広まった。

*参考資料/2006年度なるほど栗山学報告書(栗山町まちづくり推進課)、北海道立文書館「泉麟太郎関係資料 」

本道初・大規模な古山貯水池

明治36年、道内では三番目の「由仁村用水土功組合」が設立され、古山貯水池の建設にとりかかる。それまで全道各地でつくられた貯水池はどれも小規模で、今回の大貯水池は北海道初となるものだった。そのため北海道庁技師が調査設計した後に工事が行われ、明治38年に古山貯水池は完成した。計画通り水田は広がっていったが、水不足に悩まされることもあり、夕張川からのかんがい用水の取水は由仁の悲願になった。

*参考資料/由仁町史

長沼開拓の父・吉川鉄之助

岩手県の水沢で生まれた吉川鉄之助は、仙台藩支藩の水沢藩士だった父とともに、明治4年、札幌の平岸地区に入植した。吉川は開拓使の農業修学生の募集に合格し、西洋農業を学びながら札幌官園に務め、その後、札幌農学校(現・北海道大学)の職員になってクラーク博士の教えを受けた(後に北海道庁職員に)。明治19年に夕張河畔の北長沼などを視察し、開拓を決意した吉川は翌20年に北海道庁を退職し、同志とともに入地した。入植当時、吉川はマラリアという伝染病に苦しめられ、飢えをしのぎながら開墾地を広げ、私設の教育施設(現・上長沼小学校)を設け教育にも力を入れた。

明治25年の開村時、吉川の名をとって「吉川村」にしようという意見があったが吉川は断った。付近に当時あった「タンネトー(アイヌ語で「長い沼」)」という沼にちなんで、「長沼」と名づけた。吉川は初代戸長に就き、まちの発展のため指導力を発揮した。

明治25年の開村時、吉川の名をとって「吉川村」にしようという意見があったが吉川は断った。付近に当時あった「タンネトー(アイヌ語で「長い沼」)」という沼にちなんで、「長沼」と名づけた。吉川は初代戸長に就き、まちの発展のため指導力を発揮した。