開拓初期:石狩川右岸流域-土地利用1(農業・市街地)【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 石狩川右岸流域 土地利用

-

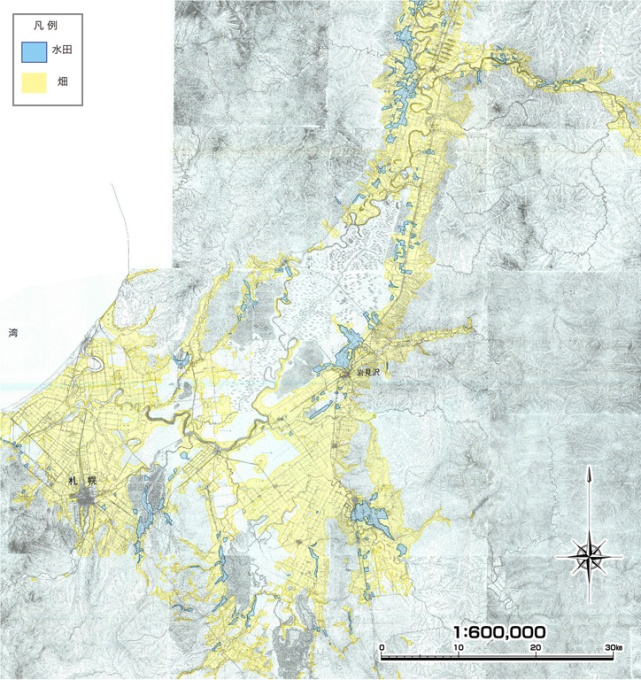

黎明期(明治43年頃)の石狩川右岸流域の土地利用

黎明期(明治43年頃)の石狩川右岸流域の土地利用

〈開拓初期の農業の状況〉

河口から最下流域は、明治早々から開拓がはじまった。

明治4年、石狩の花畔(ばんなぐろ)地区と生振(おやふる)地区が開かれ、岩手県団体と宮城県団体がそれぞれ入植した。また翌5年には、仙台支藩の岩出山藩の主従一行が当別の開墾をはじめた。

そして明治14年、自給自足を目指す「農時監獄」として樺戸集治監が月形に誕生し、早くから水稲が試作された。また当別でも同年に約1haの水田で米が収穫されたという。

石狩では明治7年頃から養蚕(ようさん)業が行われ、とくに天然の桑(クワ)が多かった花畔地区が盛んだった。

明治4年、石狩の花畔(ばんなぐろ)地区と生振(おやふる)地区が開かれ、岩手県団体と宮城県団体がそれぞれ入植した。また翌5年には、仙台支藩の岩出山藩の主従一行が当別の開墾をはじめた。

そして明治14年、自給自足を目指す「農時監獄」として樺戸集治監が月形に誕生し、早くから水稲が試作された。また当別でも同年に約1haの水田で米が収穫されたという。

石狩では明治7年頃から養蚕(ようさん)業が行われ、とくに天然の桑(クワ)が多かった花畔地区が盛んだった。