明治43年頃:千歳川流域-歴史のひとこま【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 千歳川流域 歴史のひとこま

まぼろしの石狩焼

関東大震災の影響で低迷をつづける。

そんな時、

まるで救世主のように誕生したのが

「石狩焼」だった—

江別陶芸のはじまり

大正12年に起こった関東大震災で、レンガ建造物が大きな被害を受けたことから、レンガ製造は低迷した。生産地・江別野幌も工場の合併や合理化が進み、なかにはレンガから陶磁器への転換も試みられた。

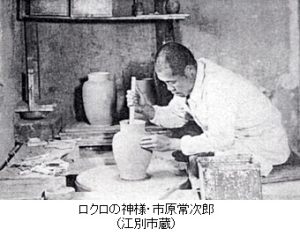

大正14年、北海道炭礦鉄道「野幌煉瓦工場」の操業を「北海道窯業」がひき継ぐことになった。また大手も合併して「野幌煉瓦」が設立された。レンガと陶磁器を製造していた北海道窯業は、昭和3年にレンガ生産を中止して陶磁器のみに専念したが、本州製品に押され、関係工場等を野幌煉瓦に貸与した。野幌煉瓦はそこを「石狩陶園(石狩窯園)」として、昭和7年に開業した。ここで焼かれた陶磁器は「石狩焼」と呼ばれ人気を博した。昭和11年の陸軍特別大演習時には、宮内省から酒器(銚子)4,800個の受注を受けた。12年には「ドイツ国際見本市」で番茶器とコーヒーセットが入選したことから海外輸出も果たすなど、低迷をつづけるレンガのなかにあって、石狩焼だけが精彩を放った。

大正14年、北海道炭礦鉄道「野幌煉瓦工場」の操業を「北海道窯業」がひき継ぐことになった。また大手も合併して「野幌煉瓦」が設立された。レンガと陶磁器を製造していた北海道窯業は、昭和3年にレンガ生産を中止して陶磁器のみに専念したが、本州製品に押され、関係工場等を野幌煉瓦に貸与した。野幌煉瓦はそこを「石狩陶園(石狩窯園)」として、昭和7年に開業した。ここで焼かれた陶磁器は「石狩焼」と呼ばれ人気を博した。昭和11年の陸軍特別大演習時には、宮内省から酒器(銚子)4,800個の受注を受けた。12年には「ドイツ国際見本市」で番茶器とコーヒーセットが入選したことから海外輸出も果たすなど、低迷をつづけるレンガのなかにあって、石狩焼だけが精彩を放った。

北海道の陶芸の基礎

戦後の昭和24年、上薬の釉薬(ゆうやく)研究の第一人者・小森忍が野幌に「北斗窯」を開いた。小森は北海道の原料で、北海道の自然美を作品化し、名品を発表しつづけた。35年には「北海道文化賞」を受賞するな ど、今も「北海道陶芸の草分け」と称されている。「陶芸の里」江別は、華 麗な土の芸術の歴史に彩られている。

*参考資料/新江別市史