昭和35年頃:石狩川右岸流域-洪水実績【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

昭和35年頃(昭和35年~昭和54年頃) 石狩川右岸流域 概要

-

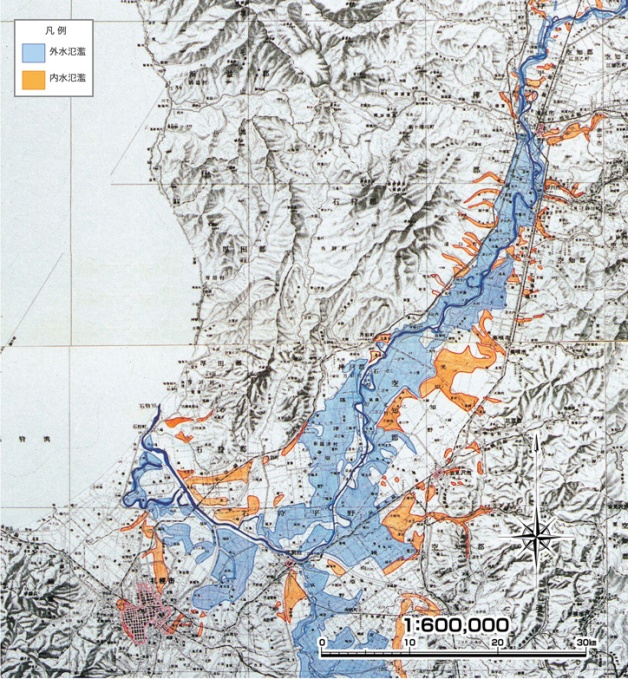

昭和37年石狩川洪水氾濫実績図

昭和37年石狩川洪水氾濫実績図(捷水路)

すべてを奪う水害の脅威 昭和36.37年の洪水

(昭和36年7月洪水石狩川水害状況写真集より)

『新篠津の高倉地区住民の体験談』

(新篠津村百年史に掲載された「新篠津昭和開拓使」から抜粋)

増水が一定の水位で止まると、そのまま減水せず、平野を流れる岸辺のない大河の姿に変容する。これがむかしからの石狩川の氾濫の例だという。2階のある母屋はそれが避難場所となり、なんとか起居することができるが、平屋では天井裏に足場をつくり、納屋にも同じ細工をして家族が起居する。この場合、いちばん困るのは炊事である。よほど経験を重ね、用意している家は別として、多くは飲まず食わずの断食生活である。このときの私ら家族は2日間、まったく食をとることができなかった。増水が納まって、近所隣りのイカダ連絡がついたが、そのときようやく自衛隊員の救助ボートが飲料水とパン、その他の軽食品を運んでくれたので安心した。

-

月形町市街・月形橋付近の状況

月形町市街・月形橋付近の状況(昭和36年7月洪水石狩川水害状況写真集より)