開拓初期-交通4【札幌開発建設部】治水100年

ページ内目次

石狩川流域誌

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 4交通

鉄道と舟運を組み合わせた輸送に

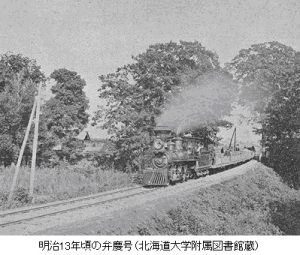

日本で3番目に開通した幌内鉄道

明治13年に官営幌内鉄道「手宮(小樽)~札幌間」は開通したが、明治15年に開拓使は廃止され、鉄道事業を行う工部省のもと「札幌~幌内間」が同年開通し、ようやく幌内の石炭が道外へ積み出されるようになった(後に北海道庁に移管)。

明治22年には「幌内~幾春別線」が開通し、同年に道庁から『北海道炭礦鉄道会社(通称・北炭)』 に払い下げられた。

北炭は明治25年までに、「室蘭~岩見沢~空知太(砂川)間」「追分~夕張間」「砂川~歌志内間」を敷設し、『北海道官設鉄道(北海道庁が運営)』も明治31年に「空知太~旭川間」を敷設するなど、官と民が競うように路線を延長し、内陸鉄道網が形成されていった。

駅のない地域では舟運が利用され、鉄道と舟運を乗り継ぐ輸送や移動が、内陸交通の中心となった。

* 参考資料/新北海道史第一巻概説、第三巻通説二より

-

明治33年頃のおもな鉄道網

明治33年頃のおもな鉄道網*「北海道鉄道百年史」、「北海道の鉄道(田中和夫著)」をもとに作成