明治43年頃-土地利用4【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 3土地利用(農業・市街地)

日本農業に革命が起こった

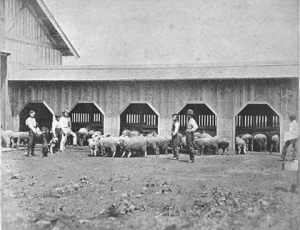

ジンギスカンの普及

(北海道大学附属図書館蔵)

北海道では以前から、試験的に飼育は行われていたが、これを機に、多い時で約4万頭も飼われるほどになった。肉利用も奨励され、大陸の羊肉料理からヒントを得た、羊肉を焼きながら食べる『ジンギスカン鍋』が食料不足の時代に歓迎され、北海道全土に定着していった。

*参考資料/新北海道史第一巻概説より

戦中戦後の農業の荒廃

(「えべつ昭和史」江別市蔵)

農地でも男は徴兵され、女や子どもは軍需工場へ動員されるなど、農地があっても働き手がいない状態になった。労力を補う配合肥料の原料もなくなり、農耕馬は徴収され、農機具も鉄鋼不足のために制限された。こうして農地は、荒廃していった。

*参考資料/新北海道史第五巻通説四より

GHQの農地改革

日本農業はそれまで、農地を所有する自作農者が、小作農者に土地を貸し付けて農作業をさせていた。しかし太平洋戦争で敗戦を喫し、日本を一時的に統治した「連合国最高司令官総司令部(略してGHQ)」は、自作農者から農地を強制的に安値で買い上げ小作農者に売り渡す、『農地解放政策』を行った。自作農が大半を占めるようになるなど、画期的な農業革命だった。

昭和17年に「食糧管理法」が制定され、米は政府がすべて固定価格で買い上げることになっていたため(政府米)、生活が保証された水田農家は、意欲的に米づくりに取り組むようになった。

*参考資料/北海土地改良区八十年史などより

昭和17年に「食糧管理法」が制定され、米は政府がすべて固定価格で買い上げることになっていたため(政府米)、生活が保証された水田農家は、意欲的に米づくりに取り組むようになった。

*参考資料/北海土地改良区八十年史などより

稲作作業を軽減する技術

戦後は、稲作の省力技術がめざましく向上した。まず、画期的な除草剤と除草機が考案され、除草作業の労力が軽減されるようになった。除草剤は、水田地帯が形成されていた空知・上川地方を中心に利用が増大した。

さらに、動力耕耘機が昭和25年頃から導入され、昭和28年以降には飛躍的に増加した。

*参考資料/新北海道史第六巻通説五より

さらに、動力耕耘機が昭和25年頃から導入され、昭和28年以降には飛躍的に増加した。

*参考資料/新北海道史第六巻通説五より