明治43年頃-土地利用5【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 3土地利用(農業・市街地)

不毛の地を実り豊かな地へ

篠津泥炭地開発事業

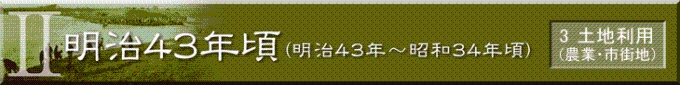

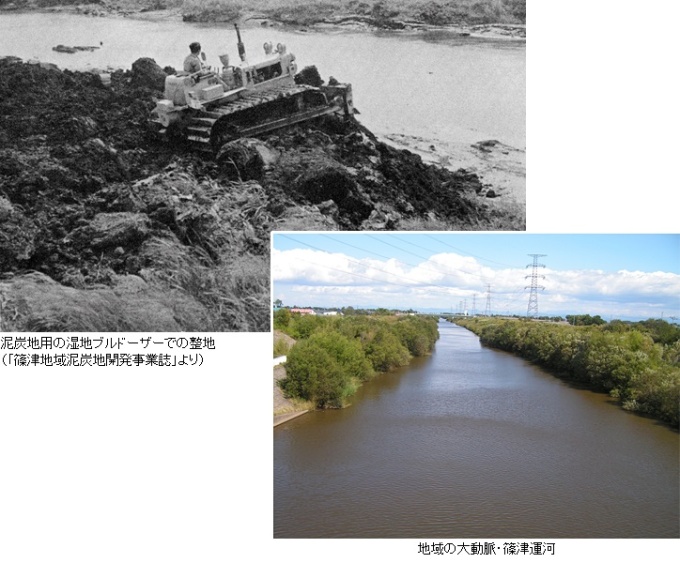

まず、軟弱地盤のため、掘削してもすぐに崩壊していた「篠津運河」を、排水路と用水路を兼ねる「用排水運河」として、延長24キロメートルを掘削・改修することに。工事の掘削土は、土壌の改良のため、ポンプ船の動力で水田に送られた(送泥客土)。また、湿地用ブルドーザーが開発されるなど、画期的な技術が生み出された。

こうして昭和45年、約1万1千ヘクタールの一大水田地帯が誕生した。泥炭地を水田にしたのは、世界でも類をみない。

*参考資料/篠津地域泥炭地開発事業誌より