昭和35年頃-治水事業2【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌

昭和35年頃(昭和35年~昭和54年頃) 2治水事業

内水氾濫と排水機場の整備

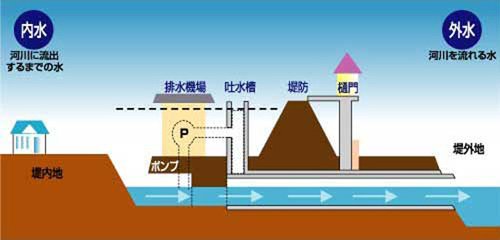

洪水で水位が増した本川に、流れ込めない支川や排水路などの水が堤内地(住宅街や農地)に氾濫することを「内水氾濫」という。一方、本川の水が堤防を越えたり、堤防を壊して堤内地へ氾濫することを「外水氾濫」という。昭和37・50年の洪水では、この外水氾濫による被害が多かった。

石狩川本川は、ショートカット工事で流れがスムーズになり、昭和40年代には堤防も連続化したため、外水氾濫は少なくなったが、支川の治水はまだ不十分だった。内水対策のひとつに、支川に溜まった水をポンプで強制的に本川へはき出す、「排水機場」の整備が進められた。

石狩川本川は、ショートカット工事で流れがスムーズになり、昭和40年代には堤防も連続化したため、外水氾濫は少なくなったが、支川の治水はまだ不十分だった。内水対策のひとつに、支川に溜まった水をポンプで強制的に本川へはき出す、「排水機場」の整備が進められた。

新河川法と水系一貫主義

「利水」による流域の総合開発が重要視されると、河川の管理を水系一貫で行うことが望まれた。

昭和39年に「新河川法」が制定され、一級河川は国の管理、二級河川は都道府県の管理になることが定められるなど、水系一貫で治水と利水を体系的に管理する制度が導入された。

こうして、石狩川は一級河川になった。

昭和39年に「新河川法」が制定され、一級河川は国の管理、二級河川は都道府県の管理になることが定められるなど、水系一貫で治水と利水を体系的に管理する制度が導入された。

こうして、石狩川は一級河川になった。

石狩川流域の排水機場

*石狩川河川整備計画より

排水機場のしくみ

*石狩川開発建設部江別河川事務所より