開拓初期:豊平川流域-土地利用1【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

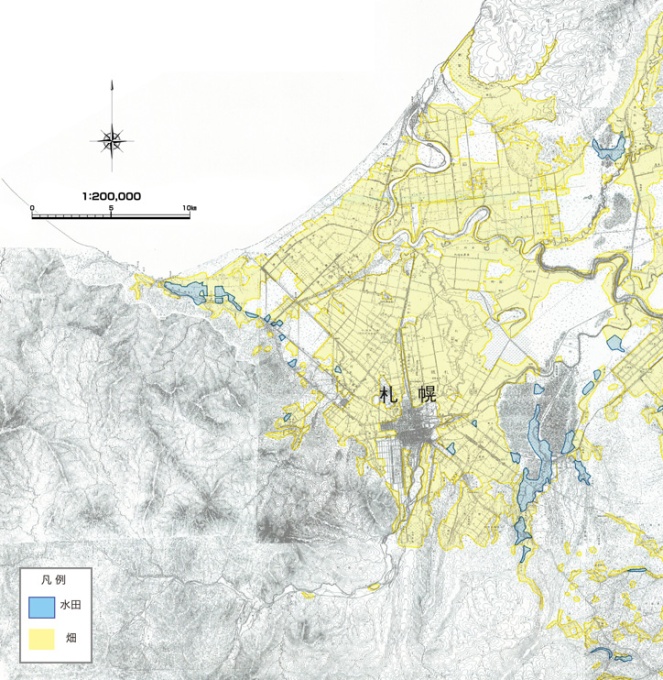

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 豊平川流域 土地利用(農業・市街地)

〈開拓初期の農業の状況〉

明治19年に北海道庁が開庁し、土地を無償で貸下げる「北海道土地払下規則」を制定した。このため、資金のある大農場の開設が相次ぎ、札幌周辺の農村人口は急増し未開地の開墾も進んだ。同時に道庁は、農地の開拓のため泥炭湿地の排水と土地改良を進め、明治26年から土地改良試験地を札幌と江別の境・対雁と、幌向(岩見沢)に設けた。

開拓当初は畑作が中心だったが、明治25年に着任した北垣国道第4代北海道庁長官は稲作を奨励し、翌26年、「上白石村稲作試験場」を設けて水稲の試作が行われた。

酪農では、明治19年に札幌農学校が乳牛をアメリカから輸入し、札幌周辺に牛乳屋が出現しはじめた。24年頃、後の雪印乳業創立者の一人・宇都宮仙太郎が大通で乳牛を飼い、道庁もこれを奨励して、余った生乳の処理に練乳業が興った。

開拓当初は畑作が中心だったが、明治25年に着任した北垣国道第4代北海道庁長官は稲作を奨励し、翌26年、「上白石村稲作試験場」を設けて水稲の試作が行われた。

酪農では、明治19年に札幌農学校が乳牛をアメリカから輸入し、札幌周辺に牛乳屋が出現しはじめた。24年頃、後の雪印乳業創立者の一人・宇都宮仙太郎が大通で乳牛を飼い、道庁もこれを奨励して、余った生乳の処理に練乳業が興った。

-

黎明期(明治43年頃)の豊平川流域の土地利用

黎明期(明治43年頃)の豊平川流域の土地利用