開拓初期:千歳川流域-治水事業【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 千歳川流域 治水事業

-

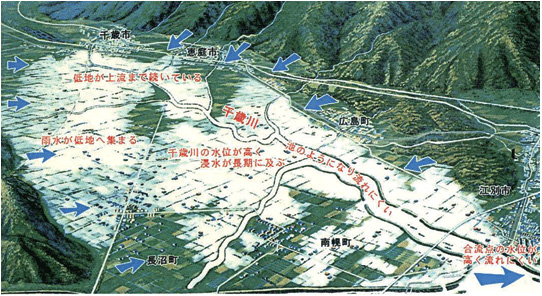

千歳川流域の低平地の概要

千歳川流域の低平地の概要(札幌開発建設部蔵)

女の川・千歳川

千歳川は中下流の広大な低平地に入ると、とてもゆるやかな流れになる。このため、洪水時に石狩川や夕張川が増水すると、千歳川はたちまち後戻りするため「女の川」と呼ばれた。さらに洪水時は、長時間、長い区間にわたって水位が高くなり、農地などに降った雨水は川に流れ込むことができず氾濫する、「内水氾濫」を起こしやすかった。

また上流の支笏湖周辺は、太平洋から流れ込む暖かく湿った空気がオロフレ山系にぶつかって上昇気流が発生し、大雨が降りやすい気候条件もそなわっていた。

* 参考資料/千歳川治水事務所「千歳川の洪水の特徴」、長沼町九十年史、千歳川河川整備計画

また上流の支笏湖周辺は、太平洋から流れ込む暖かく湿った空気がオロフレ山系にぶつかって上昇気流が発生し、大雨が降りやすい気候条件もそなわっていた。

* 参考資料/千歳川治水事務所「千歳川の洪水の特徴」、長沼町九十年史、千歳川河川整備計画

舟運路の確保と調査

(札幌開発建設部蔵)

明治31年の洪水後、石狩川沿岸の住民は「石狩川治水期成会創立会」を結成し、石狩川治水の早期の実現を各方面に訴えた。ちなみに第一回総会は江別で開催された。北海道庁は「北海道治水調査会」を設置し、石狩川と支川の調査がはじめて行われることになり、千歳川では流路を横断する高低測量などが行われた。

*参考資料/石狩川流域発展の礎・治水、南幌町史