開拓初期:千歳川流域-歴史のひとこま【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 千歳川流域 歴史のひとこま

なぜ「シコツ」は「千歳」に変わったのか

千歳川はむかし、アイヌ語で大きな谷を意味する「シコツ」川、

最上流の支笏湖は「シコツ・トー」と呼ばれていた。

ではなぜ、シコツ川は千歳川に改められたのか—

最上流の支笏湖は「シコツ・トー」と呼ばれていた。

ではなぜ、シコツ川は千歳川に改められたのか—

-

千歳川の雪景

千歳川の雪景(北海道大学附属図書館蔵)

役人の一言で改名に

幕末、江戸幕府は北方警備のため、松前藩が支配していた東蝦夷地を直轄地にして役所を設置(函館奉行)し、ロシアなどとの外交問題に直接かかわる体制をつくった。この函館奉行が、千歳川改名に深く関与する。

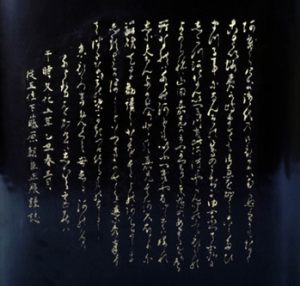

「シコツは聞こえが悪いから改めたい」と、この地域の担当役人は函館奉行に建言した。「シコツ」は和名で「志骨」や「支骨」というあて字が使われ、たとえが悪いとされた。これを受けて函館奉行は、当時この地に鶴が多かったことから、文化2年に「鶴は千年、亀は万年」の故事にちなんで「千歳」に改めた。千歳にある釜加神社の弁財天をまつる厨子の裏には、「千歳」の由来が書かれている。

「シコツは聞こえが悪いから改めたい」と、この地域の担当役人は函館奉行に建言した。「シコツ」は和名で「志骨」や「支骨」というあて字が使われ、たとえが悪いとされた。これを受けて函館奉行は、当時この地に鶴が多かったことから、文化2年に「鶴は千年、亀は万年」の故事にちなんで「千歳」に改めた。千歳にある釜加神社の弁財天をまつる厨子の裏には、「千歳」の由来が書かれている。

縁起の良い和名

(千歳市埋蔵文化財センター)

幕府からは、「いろいろなあて字が使われているが、ひらがなか、カタカナで書くように」と達しが出されたそうだ。いずれにしろ江戸幕府から達しが出るほど、蝦夷地の地名として「シコツ」が知られ、「千歳」への改名は多くの人々に知られていたことを表す出来事といえる。

*参考資料/新千歳市史、千歳市「千歳の文化財」