開拓初期:千歳川流域-土地利用2(農業・市街地)【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 千歳川流域 土地利用

〈開拓初期の農業の状況〉

(石狩川の碑)

江別では、明治22年から屯田兵村で乳牛が飼われるようになり、病人などに分け与えた。その後、野幌兵村や北越植民社(野幌)などで乳牛が飼われ、明治後期頃から生乳が販売されるようになった。

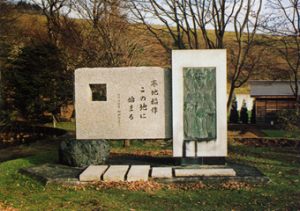

寒冷地稲作の父・中山久蔵

農業を志す中山は、島松川上流に明治4年に移り住む。明治6年、道南地方から「赤毛」という、寒さに強い種モミを取り寄せて播いた。しかしモミはなかなか発芽しないため、風呂の水を沸かして流し入れたり、水温を一定に保つため昼夜を問わず管理し、秋に345kgの米が収穫された。これが石狩地方の稲作のはじまりとされる。その後も水田を拡大し、明治10年の第一回内国博覧会で、当時の大久保利通内務卿(内務省大臣)から表彰を受け、その後も何度も表彰された。

中山は自ら品種改良した「石狩赤毛(中山種とも呼ばれる)」を開拓者に無償で配り、明治40年代には、赤毛は全道の水田の約8割を占めるようになった。一方北海道庁は、明治25年から稲作を奨励し、試験田などをつくるとともに、中山を各地の指導にあたらせた。「北海道稲作の父」「寒冷地稲作の父」と呼ばれるほど、その功績はあまりにも大きい。

*参考資料/恵庭市史、北広島市「寒冷地稲作発祥の地」