明治43年頃:豊平川流域-治水事業【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 豊平川流域 治水事業

篠路第一・第二新水路事業

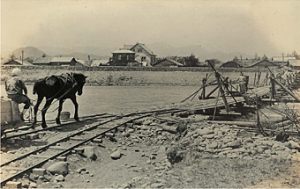

(札幌河川事務所蔵)

大正7年、曲がりくねった部分をショートカットして流れを良くする石狩川の捷水路事業が生振捷水路工事の着工から、上流へむかってはじまった。生振捷水路工事と並行して、篠路第二・第一捷水路工事も着手され、篠路第二が大正10年に、第一捷水路は12年に通 水し、昭和6年には生振捷水路が通水した。これで毎年のように洪水に苦しめられた篠路村は、ようやく危険性から解放されるようになった。

*石狩川の捷水路事業は「石狩川流域誌」38ページ参照

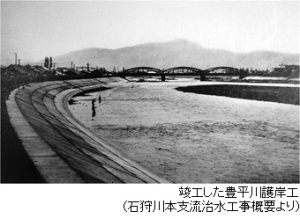

豊平川の治水事業

豊平川の治水対策は、石狩川への合流点を下流に切り替える「豊平川新水路」事業が進められ(昭和16 年に通水)、急流のため、昭和25 年から48 年にかけて、7基の床止も整備した。また石狩川合流点から真駒内 川合流点付近までの両岸に、昭和15 年までに堤防が連続化した。

さらに昭和24 年から29 年にかけて、流れが悪くなっていた旧豊平川を豊平川新水路に落とすための新水路(現・厚別川最下流)が開削された。これで豊平川下流域は豊平川洪水の危険性から解放され、白石が受ける恩恵は大きかった。

*参考資料/豊平川河川整備計画、新札幌市史