明治43年頃:豊平川流域-土地利用【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 豊平川流域 土地利用(農業・市街地)

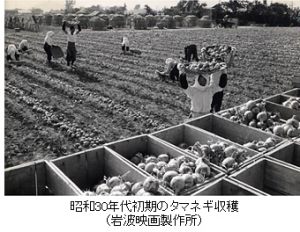

〈この時代の農業の状況〉

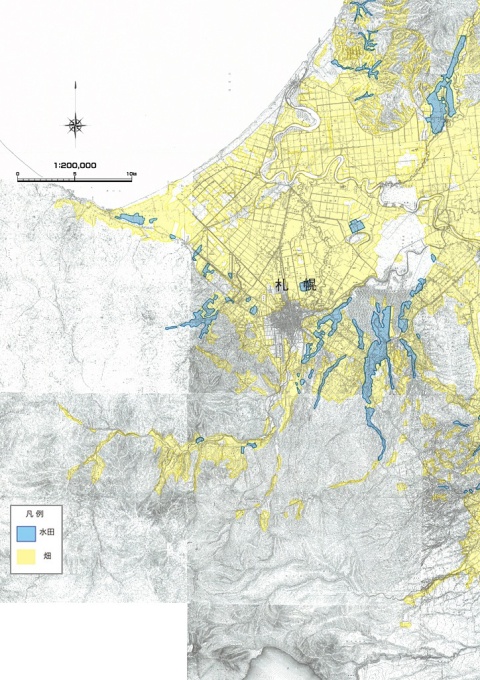

しかし全体の水田規模は石狩川流域のなかでは小さく、札幌農業は野菜などを中心に都市近郊的な性格をすでに持っていた。

周辺農村は、人口が急増する札幌に供給するため、タマネギ・カボチャ・ダイコンを三大作物に、たくさんの種類の野菜を栽培していた。篠路から新琴似はダイコン、手稲山口はスイカ、豊平 は平岸地区のリンゴ、西岡地区のバレイショなど、特産品も育った。同様に、札幌に供給する牛乳の生産も拡大し、戦前・戦後を通じて、札幌と周辺農村は生産物の一大消費地と供給地という関係が構築されていった。

*参考資料/新札幌市史

-

展開期(大正7~13年)の豊平川流域の土地利用

展開期(大正7~13年)の豊平川流域の土地利用