明治43年頃:千歳川流域-産業【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 千歳川流域 産業

<この時代の産業の状況>

千歳川流域の各まちに、資本力のある企業が大規模な施設を建設していく。

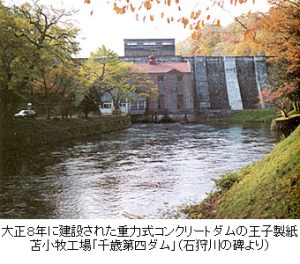

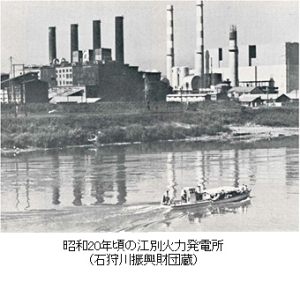

千歳川上流には水力発電所が建設され、まちに電気が灯るようになる。江別には火力発電所が建設された。また千歳と恵庭には、鉱山開発の歴史もある。とくに「千歳鉱山」は昭和11年に創立され、61年の休山まで、紋別の鴻之舞(こ うのまい)鉱山に次ぐ産出量を誇った。目で金粉が見分けられるほど、良質な金として知られたという。

そして戦後の昭和24年、支笏湖が待望の国立公園に指定され、環境に配慮した温泉開発と支笏湖畔のまちづくりが進められていった。

*新江別市史、新千歳市史など

千歳川上流には水力発電所が建設され、まちに電気が灯るようになる。江別には火力発電所が建設された。また千歳と恵庭には、鉱山開発の歴史もある。とくに「千歳鉱山」は昭和11年に創立され、61年の休山まで、紋別の鴻之舞(こ うのまい)鉱山に次ぐ産出量を誇った。目で金粉が見分けられるほど、良質な金として知られたという。

そして戦後の昭和24年、支笏湖が待望の国立公園に指定され、環境に配慮した温泉開発と支笏湖畔のまちづくりが進められていった。

*新江別市史、新千歳市史など

流域の水力発電と影響

“町はいいなァ、電灯の光る下でいくらでも読書ができる。みんな文明の賜物だと思った”

*参考資料/新千歳市史、新江別市史

江別に誘致された火力発電所

一方で、江別以北を区域にしていた「北海道電燈(現・北海道電力)」は、空知の炭鉱地へ電力を供給するため、火力発電所の適地を探していた。空知炭田に近く、石炭輸送に便利で、ボイラー用の補給水が豊富にあるなどの条件を満たす地として、最終的に江別と砂川に絞られた。激しい誘致合戦の末、地質・水量・燃料の点で江別が優位とされ、昭和14年、江別火力発電所が全面操業した(昭和26年北電運営、40年新江別火力発電所建設、平成3年廃止)。

*参考資料/新江別市史