明治43年頃:幾春別川流域-暮らし・社会【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 幾春別川流域 暮らし・社会

-

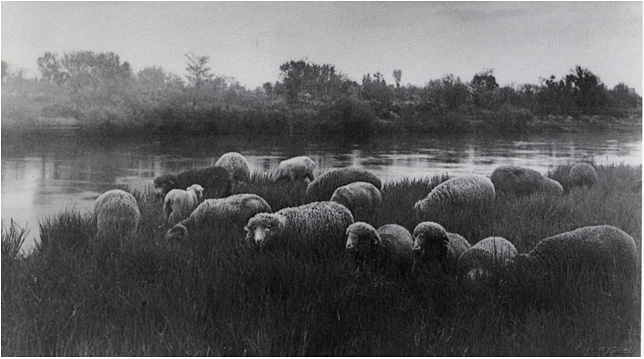

北村の石狩川でのめん羊の放牧

北村の石狩川でのめん羊の放牧(北村農業資料館蔵)

<この時代のおもな出来事など>

炭鉱開発が進む美唄(当時は沼貝)は、大正9年の第1回国勢調査で人口32,321人になり、全国最大の村になった。昭和25年に市制を施行して美唄市が誕生し、31年の人口は92,150人でピークを記録した。岩見沢は昭和18年に市制を施行し、28年には陸上自衛隊の駐屯地が開設され、ばんえい競馬も開催されるようになった(現在休止)。三笠は昭和32年に市制を施行し、昭和30年の国勢調査で人口は57,519人を記録し、ピークをむかえた。

幾春別川流域は、工業・農業用水とともに飲料水も不足し、泥炭地では悪水に苦しめられた。岩見沢市の北村には「赤川」という名の川があるほど、有機質の赤い水が流れ、白い手拭いを浸すと、1回で赤く染まったという。しかし桂沢ダムが完成し、蛇口をひねると水が出てくるようになり、暮らしが劇的に快適になった。

幾春別川流域は、工業・農業用水とともに飲料水も不足し、泥炭地では悪水に苦しめられた。岩見沢市の北村には「赤川」という名の川があるほど、有機質の赤い水が流れ、白い手拭いを浸すと、1回で赤く染まったという。しかし桂沢ダムが完成し、蛇口をひねると水が出てくるようになり、暮らしが劇的に快適になった。

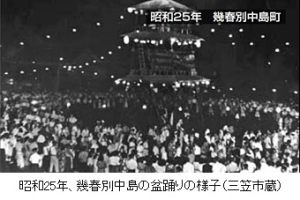

発祥地・三笠北海盆踊り

当時の三笠の盆踊りは、特有の大やぐらを組み、その周りに何重もの踊りの輪ができ、夜が明けるまで踊り続けたという。現在も、高さ10mの巨大やぐらをぐるりと囲んだ三笠名物の北海盆踊りが8月に行われている。

*参考資料/広報みかさ