明治43年頃:幾春別川流域-交通【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 幾春別川流域 交通

<この時代の交通の状況>

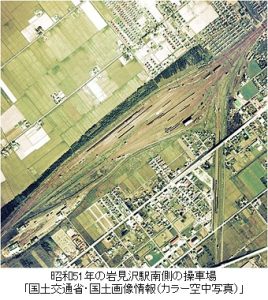

岩見沢には操車場が設置され、道路でも、昭和35年に現在の道道81号の石狩川地点に岩見沢大橋(現・たっぷ大橋)が開通した。「岩見沢~新篠津間」をむすぶこの橋の完成で、岩見沢は石狩川北岸地帯の資源と農産物などの集散地になった。

多くの列車を仕分けた操車場

昭和元年、空知炭田の石炭輸送の中心だった岩見沢駅に操車場が設けられ、主要な地区指定組成駅として機能した。岩見沢駅には、三笠や歌志内など空知地方から石炭を積んだ列車と、小樽、室蘭、苫小牧の三大港へ運ぶ列車が集まった。昭和31年には近隣地に操車場が増設され、東北以北最大級の規模を誇った。ピーク時の1日の取扱貨物車数は平均4,000車両以上、岩見沢機関区に50両の蒸気機関車と鉄道従事者645人が所属し、乗降客数は2万人に上ったという。しかし、炭鉱の斜陽化と鉄道の貨物輸送量の減少などで、岩見沢操車場は昭和55年に廃止された。

*参考資料/岩見沢市史など