明治43年頃:石狩川上流域-治水事業【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 石狩川上流域 治水事業

石狩川上流の治水

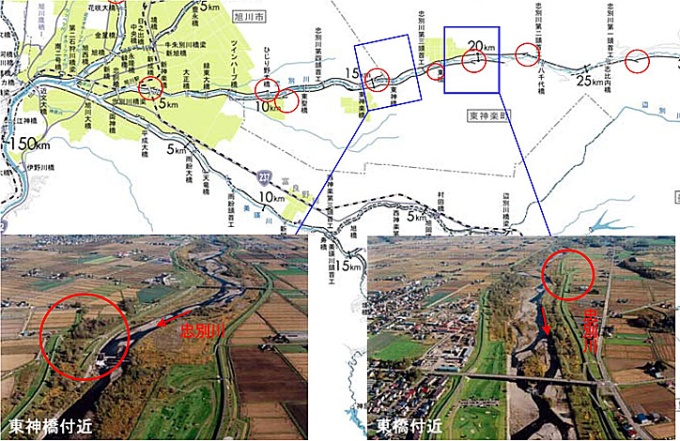

明治31年洪水を契機に、石狩川神居古潭地点の洪水流量を3,620m3/s とする石狩川上流の治水計画が策定され、旭川の招魂社(しょうこんしゃ。現・北海道護国神社)裏から旭橋上流まで堤防が大正時代に築かれた。牛朱別川は、宗谷線鉄橋(現・函館本線)から旭橋上流付近で石狩川へ放流させる牛朱別川の新水路が掘削され、昭和7年に通水した。忠別川は大正4年の洪水で、大正橋上流の堤防が決壊したことから、大正橋上下流に堤防整備などが応急的に行われた。

牛朱別川切替え後、石狩川の秋月橋から下流の宗谷線鉄橋間に堤防が昭和13年まで約80%完了したところで戦争のため中断した。終戦後の昭和21・22年と連続して洪水が発生したため、石狩川、忠別川、美瑛川の改修が行われた。3河川は急流で河道の乱れも激しかったので、河道の固定を図るとともに、忠別川を中心に霞堤(かすみてい)という工法で堤防が整備された。

牛朱別川切替え後、石狩川の秋月橋から下流の宗谷線鉄橋間に堤防が昭和13年まで約80%完了したところで戦争のため中断した。終戦後の昭和21・22年と連続して洪水が発生したため、石狩川、忠別川、美瑛川の改修が行われた。3河川は急流で河道の乱れも激しかったので、河道の固定を図るとともに、忠別川を中心に霞堤(かすみてい)という工法で堤防が整備された。

-

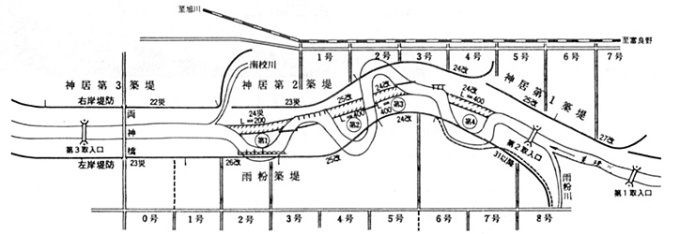

「霞堤」

「霞堤」(石狩川上流河川整備計画より)

[霞堤とは]

堤防のある区間に開口部を設け、その下流側の堤防を住宅や農地側(堤内地)に延ばし、開口部の上流の堤防と二重になるようにした不連続な堤防のこと。平常時に堤内地側からの排水を容易にし、上流で堤内地に氾濫した水を霞堤の開口部からすみやかに川に戻し、被害の拡大を防ぐ効果がある。戦国武将・武田信玄が考案したとされる。

堤防のある区間に開口部を設け、その下流側の堤防を住宅や農地側(堤内地)に延ばし、開口部の上流の堤防と二重になるようにした不連続な堤防のこと。平常時に堤内地側からの排水を容易にし、上流で堤内地に氾濫した水を霞堤の開口部からすみやかに川に戻し、被害の拡大を防ぐ効果がある。戦国武将・武田信玄が考案したとされる。

美瑛川は、住宅が集中する両神橋上流の、曲がりくねった蛇行部4 箇所の切替え工事と堤防工事が、昭和24 ~25 年に行われた。美瑛市街の堤防は、恒久的に堤防をまもるための護岸がはじめて施され、流水の方向を変えるための水制工事も盛んに行われた。

-

美瑛川の蛇行部切替工事平面図

美瑛川の蛇行部切替工事平面図(石狩川上流河川整備計画より)