明治43年頃:石狩川上流域-産業【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 石狩川上流域 産業

〈この時代の産業の状況〉

大正14年、青森~函館航路で本格的な貨車の航送がはじまり、昭和3年に留萌港からの樺太航路が開通すると、旭川の商圏は北は樺太から南は鹿児島まで全国に及んだ。

昭和16年からの太平洋戦争では、旭川に巨大な「国策パルプ工業旭川工場(現・日本製紙旭川工場)」が操業した。また首都圏に空襲がはじまると、東芝や昭和電工など、企業疎開が行われた。

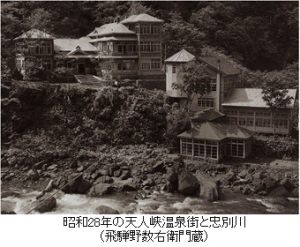

そして大正期から「愛別発電所」を皮切りに、「安足間発電所」「上川発電所」などが竣功し、石狩川上流で水力発電開発が活発化する。また大雪山の層雲峡と天人峡で、温泉など観光開発がはじまり、観光業が本格化していく。

*参考資料/新旭川市史、上川町史

昭和16年からの太平洋戦争では、旭川に巨大な「国策パルプ工業旭川工場(現・日本製紙旭川工場)」が操業した。また首都圏に空襲がはじまると、東芝や昭和電工など、企業疎開が行われた。

そして大正期から「愛別発電所」を皮切りに、「安足間発電所」「上川発電所」などが竣功し、石狩川上流で水力発電開発が活発化する。また大雪山の層雲峡と天人峡で、温泉など観光開発がはじまり、観光業が本格化していく。

*参考資料/新旭川市史、上川町史

大雪山と層雲峡の開発

「中央公論」などの全国誌に層雲峡が紹介されると、温泉客も増えた。昭和に入ると乗合自動車が運行するようになり、全国でも数人のバスガイドが案内した。昭和9年には念願の国立公園に指定され、観光業が上川を支えていくようになる。また旭川、上川、東川、美瑛、上富良野、愛別の観光協会などが連合で、「大雪山国立公園観光連盟」を昭和23年に創立し、大雪観光を広域的に推進した。

*参考資料/上川町史

天人峡の開発

この頃まで温泉の名前は3、4種あって定まらず、昭和11年に地元と大雪山国立公園観光連盟が協議して、「天人峡温泉」に改称された。公園入口から温泉街までの歩道は車道に改修され、翌13年には自動車道路が完成して、直通バスが運行されるようになった。温泉街近くには「羽衣の滝」や「敷島の滝」があり、「旭川の奥座敷」として大正から昭和初期に有名になった。

*参考資料/新旭川市史、ひがしかわ「道草館」天人峡温泉の歴史