昭和55年頃:雨竜川流域-土地利用2【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

昭和55年頃(昭和55年~平成8年頃) 雨竜川流域 土地利用

北竜のひまわりスイカ

ひまわりのような黄肉スイカ(北竜町蔵)

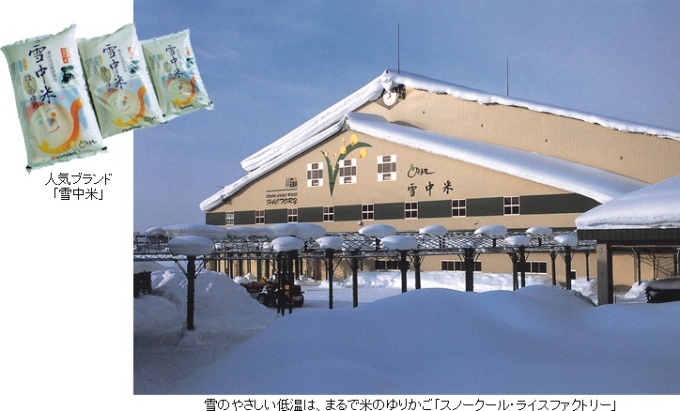

雪をエネルギーに活用する

平成8年、沼田に雪を冷房に利用した「スノークール・ライスファクトリー」が完成した。

昭和60年頃から、室蘭工業大学では雪冷房システムの研究が行われていた。また当時の北海道米は、本州の銘柄米に押され、関係者は美味しいコメをつくることが大命題だった。新米の貯蔵法も品質を左右するため、沼田では新しい施設を模索していた。そのなかで、雪冷房の研究と出会った。平成10年に「第1回全国明るい雪自治体会議(通称・雪サミット)」が開催され、11年には利雪技術開発センター(通称・雪の学校)も開設された。雪中貯蔵酒「雪なごり」「雪中そば」など雪貯蔵の商品が生み出され、町内の住宅や店舗に雪冷房が採り入れられた。地元の学校では利雪学習が導入され、平成14年、「輝け雪のまち宣言(雪との共生)」で先端地を高らかに宣言した。

美唄でも、平成9年に「美唄自然エネルギー研究会」が設立され、11年には世界初の雪冷房マンションが完成し、取り組みは広がりを見せている。そして平成20年、「北海道洞爺湖サミット」で、国際メディアセンターに雪冷房システムが採り入れられた。豪雪地帯の小さなまちの取り組みが、世界を驚かせた。

*参考資料/沼田町雪ガイドなど

昭和60年頃から、室蘭工業大学では雪冷房システムの研究が行われていた。また当時の北海道米は、本州の銘柄米に押され、関係者は美味しいコメをつくることが大命題だった。新米の貯蔵法も品質を左右するため、沼田では新しい施設を模索していた。そのなかで、雪冷房の研究と出会った。平成10年に「第1回全国明るい雪自治体会議(通称・雪サミット)」が開催され、11年には利雪技術開発センター(通称・雪の学校)も開設された。雪中貯蔵酒「雪なごり」「雪中そば」など雪貯蔵の商品が生み出され、町内の住宅や店舗に雪冷房が採り入れられた。地元の学校では利雪学習が導入され、平成14年、「輝け雪のまち宣言(雪との共生)」で先端地を高らかに宣言した。

美唄でも、平成9年に「美唄自然エネルギー研究会」が設立され、11年には世界初の雪冷房マンションが完成し、取り組みは広がりを見せている。そして平成20年、「北海道洞爺湖サミット」で、国際メディアセンターに雪冷房システムが採り入れられた。豪雪地帯の小さなまちの取り組みが、世界を驚かせた。

*参考資料/沼田町雪ガイドなど