開拓初期-暮らし・社会1【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 6暮らし・社会

開拓民の苦労は想像をはるかに越えた

困難を極めた開墾作業

開拓民は、5町歩(一戸分)を開墾すると、土地が払い下げられ自作農として独立できる。

そのためには3~4年かかるのが普通で、その間の苦労は想像を絶するものだった。

まず、郷里から入植地までの旅費や生活費などが必要になった。入地すると、巨木と密生するクマササとの格闘が待っていた。種まきは、家族総出で行われた。適期が遅れると、食糧を失いかねなかったのだ。こうして収穫して得られた収入も、翌年の生活費には足らず、出稼ぎなどで補った。また、川は原始のままに氾濫を繰り返すため、洪水や冷害に見舞われることもたびたびあった。

* 参考資料/水土の礎「北海道開拓」 より

そのためには3~4年かかるのが普通で、その間の苦労は想像を絶するものだった。

まず、郷里から入植地までの旅費や生活費などが必要になった。入地すると、巨木と密生するクマササとの格闘が待っていた。種まきは、家族総出で行われた。適期が遅れると、食糧を失いかねなかったのだ。こうして収穫して得られた収入も、翌年の生活費には足らず、出稼ぎなどで補った。また、川は原始のままに氾濫を繰り返すため、洪水や冷害に見舞われることもたびたびあった。

* 参考資料/水土の礎「北海道開拓」 より

-

石狩川流域への入植概要

石狩川流域への入植概要

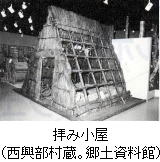

掘っ立て小屋と拝み小屋

「拝み小屋」は5坪ほどで、「掘っ立て小屋」よりも簡素で、丸太を斜めに立て掛けた屋根と壁を兼ねたもの。両手を合わせたように見えることから、こう呼ばれた。開拓民はまず「拝み小屋」で生活をはじめ、農作物が収穫できるようになると、「掘っ立て小屋」に建て替えた。

*参考資料/南幌町史、西興部村「文化財に見る西興部の歩み」より