開拓初期-暮らし・社会3【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 6暮らし・社会

ストーブの普及と札幌都心

暖房のあゆみ

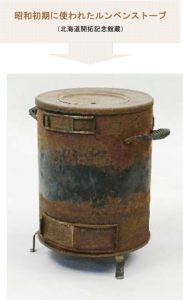

明治30年代になると、薪(まき)ストーブが普及するようになった。石炭ストーブは大正末期から定着した。石炭をつめて燃やす貯炭式で、煙も少なく、座敷でも使えるため昭和初期に急速に普及した。ズンドウ・ダルマ・ルンペンなどが親しまれ、「赤々とストーブが燃える部屋でビールを飲む」という、北海道独自の暮らしのスタイルが確立されていく。

*参考資料/環境生活部生活局道民活動文化振興課

「北海道暮らし11号・暮らし歳時記冬の暖房」、

北海道企画振興部「北海道デジタル図鑑・時代とともに変わるストーブ」

より

創成川と大通を基点に

明治2年、開拓使判官・島義勇は札幌本府の建設に着手し、その後、岩村通俊判官の手により、明治4年から本格的なまちづくりが行われた。

市街地は現在の南1条通と創成川を基点に、1町(約109m)四方に区切り、東西南北に走る11間(20m)道路が設けられた。商店街は、創成川から南1条通を中心に発達していった。また、街の中央には東西に幅およそ105mの火防線が設けられ、北側を官地、南側を民地とした。その火防線は、大通公園のはじまりとなった。

*参考資料/札幌市中央区役所「中央区のプロフィール」などより

市街地は現在の南1条通と創成川を基点に、1町(約109m)四方に区切り、東西南北に走る11間(20m)道路が設けられた。商店街は、創成川から南1条通を中心に発達していった。また、街の中央には東西に幅およそ105mの火防線が設けられ、北側を官地、南側を民地とした。その火防線は、大通公園のはじまりとなった。

*参考資料/札幌市中央区役所「中央区のプロフィール」などより

-

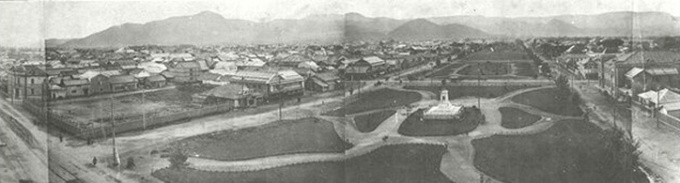

大正6年の札幌全景

大正6年の札幌全景(北海道大学附属図書館蔵)