開拓初期:空知川流域-産業【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 空知川流域 産業

〈開拓初期の産業の状況〉

明治23年、北海道炭鉱鉄道(通称・北炭)の空知採炭所が開坑し、炭都・歌志内の歴史が幕を開けた。南富良野は「金山」という地名があるほど、明治から砂金採取が盛んに行われた。空知川流域は、農業とともに林業も主要産業だった。明治33年、北炭が現在の新城地区で枕木用材を伐採したことで芦別林業がはじまり、流域の各まちには木工場もあり、集散地として砂川が発展した。工業では、「北海道製麻会社」の「新十津川製線所」が明治29年に設立された。また新十津川では、「自分達が飲む酒は自分達でつくろう」と、開拓に成功した十津川団体が酒づくりをはじめた(新十津川酒造。現・金滴酒造)。

また各まちには、鍛冶や馬鉄、馬車や馬橇(ばそり)、馬具など馬に関連する工場が開かれ、職人が移住したという。

また各まちには、鍛冶や馬鉄、馬車や馬橇(ばそり)、馬具など馬に関連する工場が開かれ、職人が移住したという。

木の香りに包まれた砂川

明治24年に北炭「岩見沢~砂川~歌志内間」が開通し、石狩川、空知川、雨竜川などから砂川に陸揚げされた木材を鉄道で運べるようになった。木材の流送は当初、赤平や芦別など空知川が多かったが、次第に奥地へ進み、明治35年頃には雨竜川が中心になる。砂川に集められた木材は数万石にもおよび、明治35年頃に三井物産の砂川木工場も建設された。

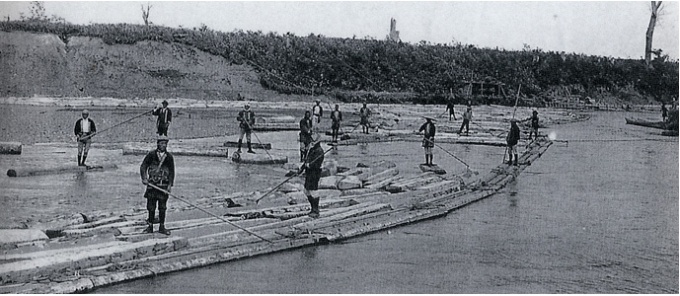

上流で伐採された木々は、筏(いかだ)に組まれて運ばれる。2人1組で操り、前の方は「サキ」と呼ばれる熟練者、後ろは経験の浅い者が乗った。専門技術や経験が必要なことから、徳島県吉野川の筏師が招かれた。筏と筏がぶつかって、木々が川に散乱することもあったという。砂川には巨大なアバが4カ所あり、いつも木材が山と積まれていたという。

*参考資料/私たちの砂川市史

上流で伐採された木々は、筏(いかだ)に組まれて運ばれる。2人1組で操り、前の方は「サキ」と呼ばれる熟練者、後ろは経験の浅い者が乗った。専門技術や経験が必要なことから、徳島県吉野川の筏師が招かれた。筏と筏がぶつかって、木々が川に散乱することもあったという。砂川には巨大なアバが4カ所あり、いつも木材が山と積まれていたという。

*参考資料/私たちの砂川市史

-

徳富川の筏流し。大正初期

徳富川の筏流し。大正初期(新十津川町蔵)

滝川の歴史を語る宿

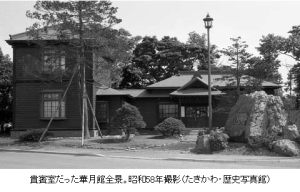

しかし明治31年の洪水で建物が流され、旅館業は中断に追い込まれた。二代目の三浦庄作は土木工事などして、大正3年に御料局(帝室林野管理局)の建物の払い下げを受けて旅館を再開させる。翌4年に奥座敷を増築し貴賓室にした。昭和5年、旅館整備のときに「ホテル三浦華園」に改称され、昭和55年の増改築の際に奥座敷は滝川市にゆずられた。滝川市では、歴史的建造物を長く保存するため、「華月館」として文化財に指定した。三浦華園の足跡は、滝川とともに歩んだ記憶でもある。

*参考資料/たきかわの文化財、三浦屋ヒストリー(ホテル三浦華園)