開拓初期:空知川流域-暮らし・社会【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 空知川流域 暮らし・社会

〈開拓初期の開墾の状況〉

北海道庁は空知原野の開拓の中心地として、「空知太(滝川)」に明治23年440戸、27年には江部乙地区に400戸の屯田兵を入地させた。空知太の滝川屯田は、士族による屯田兵募集の最後でもあり、屯田兵村の建設は周辺のまちの発展にもつながった。

明治23年に奈井江が滝川から独立し開村。明治25年、滝川に戸長役場が開庁され、赤平や芦別、明治30年頃から歌志内や富良野などが開村した。砂金採りがすでに移住していた南富良野は、明治33年に三重県伊勢団体の移住で本格的な開墾がはじまった。

*参考資料/上富良野百年史

明治23年に奈井江が滝川から独立し開村。明治25年、滝川に戸長役場が開庁され、赤平や芦別、明治30年頃から歌志内や富良野などが開村した。砂金採りがすでに移住していた南富良野は、明治33年に三重県伊勢団体の移住で本格的な開墾がはじまった。

*参考資料/上富良野百年史

水害被災者団のトック移住

ロシアへの備えとして、石狩平野の開拓は緊急課題だったのだ。十津川郷士は、南北朝時代・江戸時代の大阪の陣・幕末の天誅(てんちゅう)組と、日本の歴史にたびたび登場するほど、尊皇の気風が育まれていた。600戸2,489人の北海道移住が同年10月からはじまり、滝川に建設中だった屯田兵屋で春を待つことに。

いよいよ明治23年6月に石狩川を渡り、トック原野こと徳富川流域に入地した。決死の覚悟で開墾を進め、30年代には米づくりが盛んな北陸地方の移住者が増え、水田化が進んだ。大正には「玉置坊主」という冷害に強い品種が開発され、道内でも第一級の米作地帯へと発展した。

この開拓を描いた児童文学が、川村たかしの「新十津川物語」で、NHKでドラマ化された。ふるさと公園にある「新十津川物語記念館」には、ドラマで使われた道具や衣装が展示され開墾当時の様子を知ることができる。

*参考資料/新十津川開拓使(新十津川町)、滝川市史

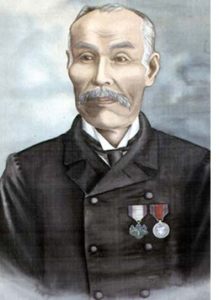

滝川を愛した高畑利宜

(滝川市蔵・たきかわ歴史写真館)

北海道庁は上川開拓を進めるため、札幌で旅館業などを営んでいた高畑利宜(たかばたけとしよし)を呼び出した。高畑は明治5年、開拓使役人として上川調査を行い、調査結果をまとめた「復命書」が上川内陸を知る貴重な資料となったため、高畑の力が必要とされたのだ。明治19年、北海道庁役人として上川道路(国道12号)の開削を成し遂げた。この時、滝川を気に入った高畑は、明治21年に退職して上川道路沿いに5カ所の駅逓をつくり、酒造業や運送業など手広く事業を興して滝川の発展に貢献した。

明治31年洪水では、自宅の階段の上から二段目まで水が押し寄せ、一番に避難させたのは重要書類だった。古い文書類を荷造りして天井裏にしばり、流失をまぬがれたという。高畑利宜の資料は滝川市郷土館で公開されている。

*参考資料/滝川市史、たきかわの文化財

明治31年洪水では、自宅の階段の上から二段目まで水が押し寄せ、一番に避難させたのは重要書類だった。古い文書類を荷造りして天井裏にしばり、流失をまぬがれたという。高畑利宜の資料は滝川市郷土館で公開されている。

*参考資料/滝川市史、たきかわの文化財