開拓初期:空知川流域-土地利用2(農業・市街地)【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

開拓初期(明治初期~明治42年頃) 空知川流域 土地利用

大学村と薩摩藩

団体移住では、明治30年から三重県団体が上富良野へ、中富良野には石川県と福井県の団体が入地した。上富良野には、旧薩摩藩の藩主・島津家の「島津家富良野農場」があった。明治31年から、島津家は長沼と上富良野に農場を開き、第七師団へ納入する牧草を栽培し、積極的に造田にも取り組むなど、上富良野農業の基盤を築いた。また昭和11年には農場を小作人に開放した。これが上富良野の、自作農の推進を成功させる要因になったという。

*参考資料/富良野市史、上富良野百年史

開拓農家を支えた燕麦

開拓使は、大麦、小麦、燕麦(えんばく)、タマネギ、バレイショ、ニンジン、エンドウ、亜麻(あま)、ビートなどの西洋作物を奨励した。新しい作物なので、当初は市場が少なく商売にならなかったが、徐々に商品作物として移出されていくようになる。とくに豆類と菜種(なたね)、亜麻や燕麦の需要は高く、開拓農家の収入を支えた。燕麦は、馬や牛に最も多く利用される良質の飼料原料で、北海道を代表する移出品だった。空知川流域では、明治33年から第七師団が旭川に移ったことを機に、燕麦の作付けが急増した。上富良野では「燕麦共同販売会」が組織され、全国の各師団に供給できるようになった。日露戦争や日中戦争など、戦争が起こる度に軍馬の需要は高まった。太平洋戦争後も、「競走馬用の燕麦は上富良野産」と指定されるほど、質量ともに他産地を圧倒し、燕麦黄金時代を築いた。

*参考資料/上富良野百年史、機関誌「郷土をさぐる(第15号)」

*参考資料/上富良野百年史、機関誌「郷土をさぐる(第15号)」

滝川ジンギスカンの発祥

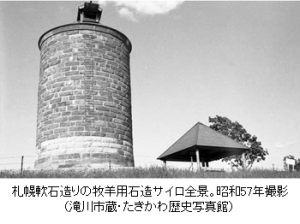

今、丸加高原展望台にある札幌軟石造りの牧羊用石造サイロは、大正12年に冬期飼料庫としてつくられたも のだ。昭和57年に市の文化財に指定され、移設復元された。

*参考資料/滝川市史、たきかわの文化財