明治43年頃:空知川流域-十勝岳の噴火【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 空知川流域 十勝岳の噴火

〈被害の状況〉

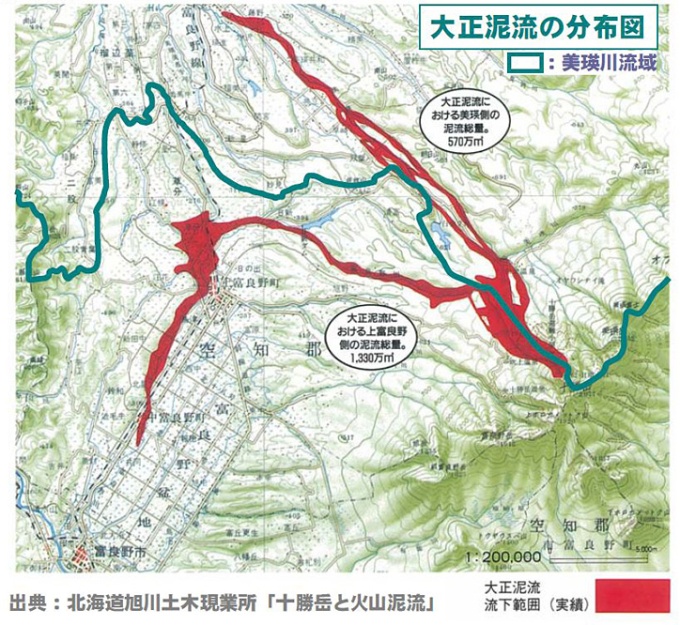

大正15年5月24日、十勝岳が噴火した。大規模な水蒸気爆発で発生した岩屑(がんせつ)なだれは残雪を融かし、大規模な泥流になった(大正泥流)。泥流は美瑛川と富良野川に分かれ、富良野川に流入した泥流は爆発後25分余りというスピードで、火口から25㎞下流の上富良野原野に達した。鉄道線路はアメ細工のように曲がり、泥流は道路や水田などを埋め尽くした。さらに中富良野や富良野の北限にまで泥流が押し寄せ、富良野川の水質が酸性化し、学田二区は減収に悩まされたという。この噴火による被害は、死者・行方不明144人、被災戸数482戸に上った。

*参考資料/富良野市史、上富良野百年史

*参考資料/富良野市史、上富良野百年史

-

大正泥流の分布図

大正泥流の分布図(旭川土木現業所蔵)

十勝岳噴火の脅威

(上富良野百年史掲載「北海タイムス」大15・5・27の記事を現代文に書き換え)

(岩見沢市蔵)