明治43年頃:雨竜川流域-産業【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 雨竜川流域 産業

〈この時代の産業の状況〉

昭和初期に雨竜炭鉱が開鉱し、沼田は炭鉱と稲作のまちとして繁栄した(昭和43年閉山)。

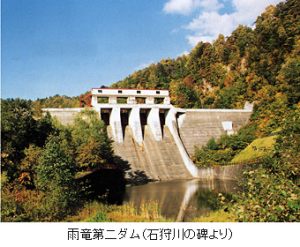

そして北海道の先進例となる、大規模な水力発電の開発が雨竜川で試みられた(雨竜第一ダム・第二ダム)。建設地は山深い極寒地のため、「深名線(後に幌加内線)」をダムサイト予定地まで延ばして資材を運搬した。

そして北海道の先進例となる、大規模な水力発電の開発が雨竜川で試みられた(雨竜第一ダム・第二ダム)。建設地は山深い極寒地のため、「深名線(後に幌加内線)」をダムサイト予定地まで延ばして資材を運搬した。

雨竜ダムの奇抜なアイデア

この巨大ダム計画が表面化されたのは昭和12年で、日中戦争の勃発で増大した電力の需要に応えるため建設が急がれた。発電所は、雨竜川の落差が少ないためダム下流に設けず、風連に建設してトンネルで雨竜川の水を天塩川に逆流させるという、奇抜なアイデアが採用された点が大きな特徴だ。発電所は地上4階地下11階で、最大出力51,000kwの電力を生み出すことができるようになり、この事業の成功で北海道の水力発電開発は発展していく。一方、ダム下流域は農業のかんがい用水が不足したため、かんがい期に放流するなど、多目的ダムとしても役割を果たすようになった。

*参考資料/新幌加内町史

雨竜川総合開発の鷹泊ダム

(石狩川の碑)

鷹泊ダムは国のかんがい排水事業(農業事業)と北海道庁の電気事業との初の共同事業で、地方自治体が単独で計画するのも、多目的なダムの建設自体もはじめての試みだった。このため、技術的な問題と資金難など多くの問題を抱えたが、それを乗り越えて成し遂げた、試金石となる事業だった。

*参考資料/石狩川の碑