明治43年頃:石狩川右岸流域-交通【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 石狩川右岸流域 交通

〈この時代の交通の状況〉

鉄道と道路の重要幹線が石狩川左岸につくられ、石狩川右岸流域は開基以来、不便を強いられてきた。右岸の各まちは鉄道の実現に向けて運動し、札幌と沼田をむすぶ「札沼線」がようやく開通した。また札沼線に沿うように走り、最北・宗谷の浜頓別に至る道路の「札幌稚内線(現・国道275号)」は、大正9年に制定された地方費道4号線で、「札幌~新十津川間」は国道12号からみて石狩川の対岸を走るため、今ではバイパスとして利用され、国道238号に次いで北海道で2番目に長い国道になっている。

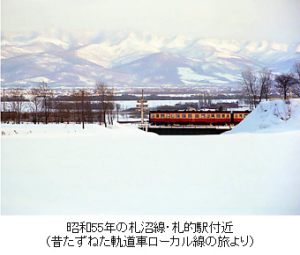

数奇な運命・札沼線

太平洋戦争中は「石狩当別~石狩沼田間」が休止され、道路に転用された(昭和31年までに全線が復活)。戦後は、とくに月形以北の利用が減少し、昭和47年に「新十津川~石狩沼田間」が赤字路線として廃止に。そして近年、札幌北部は急速に開発が進み、大学も移転したことで、「札幌~当別間」は通勤・通学の路線として利用が進み、「学園都市線」として定着した。

*参考資料/滝川市史

悲願の石狩大橋の架橋

石狩大橋の左岸たもとには現在、観測所が設置されている。洪水時、この地点の水位や流量が基準になって石狩川の防災計画は策定される。石狩川流域にとって重要な橋でもある。

*参考資料/新江別市史