明治43年頃:石狩川上流域-歴史のひとこま【札幌開発建設部】治水100年

石狩川流域誌 支川編

明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 石狩川上流域 歴史のひとこま

北海道のスキーの発祥・雪の七師団

道内の多くの学校で授業にとり入れられているスキー。

そのはじまりは第七師団だった—

そのはじまりは第七師団だった—

オーストリア中佐の来旭

明治45年、オーストリア人のレルヒ中佐が来旭し、スキーを積雪地の交通手段のひとつとして、講習会を春光台で開き、参加した住民などを通じてスキーが普及していった。また旭川では大正期に木工業が振興され、スキー板もつくられた。

レルヒは、第七師団でスキーの講習や研究をさせた。レルヒから指導された少佐を教官に、兵卒総勢100人が参加して春光台のふ もとで実地訓練などが行われた。大正11年、師団総出の雪中行軍で、はじめてスキーが使われた。師団にはスキー部隊が編成され、軍隊専用のスキー技術がみがかれ、深川や札幌など各地でスキー行軍を行い、スキー技術が道内で広範囲に普及した。カンジキや軽機関銃を運ぶスキーソリなど、師団特有の雪中兵器を使った新戦術が試みられ、大きな成果を上げた。大正末には「雪の師団」として、武名と権威を全国にとどろかせたという。

レルヒは、第七師団でスキーの講習や研究をさせた。レルヒから指導された少佐を教官に、兵卒総勢100人が参加して春光台のふ もとで実地訓練などが行われた。大正11年、師団総出の雪中行軍で、はじめてスキーが使われた。師団にはスキー部隊が編成され、軍隊専用のスキー技術がみがかれ、深川や札幌など各地でスキー行軍を行い、スキー技術が道内で広範囲に普及した。カンジキや軽機関銃を運ぶスキーソリなど、師団特有の雪中兵器を使った新戦術が試みられ、大きな成果を上げた。大正末には「雪の師団」として、武名と権威を全国にとどろかせたという。

-

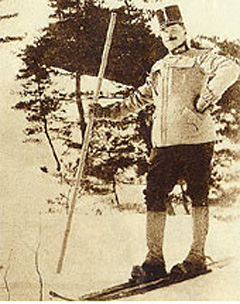

明治44年に新潟県上越市で日本人に初めてスキーを教えるレルヒ中佐

明治44年に新潟県上越市で日本人に初めてスキーを教えるレルヒ中佐

-

春光台公園に建立された「北海道スキー発祥の地」の石碑

春光台公園に建立された「北海道スキー発祥の地」の石碑(大雪山国立公園観光連盟蔵)

名選手を育てる環境

後にジャンプ少年団ができる上川でも、スキー板がつくられていた。

石狩川最上流に位置する上川は林業のまちとして発展し、山スキーの格好の場だった。昭和9年から、車橇(しゃそり)を製造していた小林七右衛門工場がスキー板の製造をはじめた。地場産のスキー板がつくられ、上川尋常高等小学校(現・豊栄小学校)に良い指導者が着任したことで、生徒が少年スキー大会で優勝した。スキー選手を育成できる環境が整っていた。長野オリンピック・ジャンプ団体で大ジャンプを決め金メダルの立役者になった、原田雅彦選手の出身地でもある。

当時、女子ははかまにゴム長靴を履いて滑っていたそうで、スキーで通学する地域も少なくなく、暮らしのなかにも根付いていった。

*参考資料/新旭川市史、上川町史

石狩川最上流に位置する上川は林業のまちとして発展し、山スキーの格好の場だった。昭和9年から、車橇(しゃそり)を製造していた小林七右衛門工場がスキー板の製造をはじめた。地場産のスキー板がつくられ、上川尋常高等小学校(現・豊栄小学校)に良い指導者が着任したことで、生徒が少年スキー大会で優勝した。スキー選手を育成できる環境が整っていた。長野オリンピック・ジャンプ団体で大ジャンプを決め金メダルの立役者になった、原田雅彦選手の出身地でもある。

当時、女子ははかまにゴム長靴を履いて滑っていたそうで、スキーで通学する地域も少なくなく、暮らしのなかにも根付いていった。

*参考資料/新旭川市史、上川町史