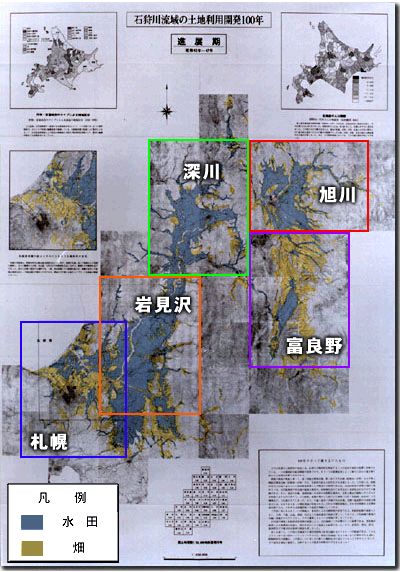

進展期(昭和42~47年)の石狩川流域

ページ内目次

進展期(昭和42~47年)の石狩川流域

土地利用とは、一般的に人間が土地から農産物などを取り出す一方的な関係として受けとられやすい。しかし、人間と土地とは、相互に影響を及ぼし合いながら共存し、その中で土地利用の体系が歴史的に構築されていくのである。

したがって、各時代の意思、知識、技術、資金力など、人々の土地条件に対する時代の総合的な評価の結果が、土地利用として表現される。

土地利用現況図は、こうした相互作用の累積として、人間-土地という関係の自己発展的な変化を遂げていく過程において、ある時代という段階での一つの結果を指し示すものである。

したがって、各時代の意思、知識、技術、資金力など、人々の土地条件に対する時代の総合的な評価の結果が、土地利用として表現される。

土地利用現況図は、こうした相互作用の累積として、人間-土地という関係の自己発展的な変化を遂げていく過程において、ある時代という段階での一つの結果を指し示すものである。

地図中のエリアは以下リンクをクリックすると拡大表示されます

特徴

戦後の開拓は、第一期総合開発計画などの実行を通して軌道に乗っていった。さらに第2次5カ年計画(昭和32~37年)および第二期総合開発計画(昭和38年~45年)では生産性の向上と農業の近代化が合い言葉となった。

大規模な土地改良事業が各地で行われ、石狩川中流・下流域は泥炭地も含め、そのほとんどが水田化された。

水田の面積は大正初期までは畑面積の10分の1以下であったが、昭和初期には20%を超え、この時期には30%に迫っている。第二期総合開発の段階では、米の生産量は全国1位を記録している。

高度経済成長に伴い農家の労働力は都市に吸収されたが、品種の改良、大型機械化、農業生産基盤整備などによって生産量は拡大の一途をたどった。

この結果、石狩川流域における畑はごく限られた地域(石狩-札幌間、岩見沢-三笠地域など)に圧縮されてしまった。さらに、札幌市街地の拡張や江別、千歳、恵庭、石狩などの衛星都市の成長が著しく、結果として無差別な農耕地のかい廃が進んでいった。

大規模な土地改良事業が各地で行われ、石狩川中流・下流域は泥炭地も含め、そのほとんどが水田化された。

水田の面積は大正初期までは畑面積の10分の1以下であったが、昭和初期には20%を超え、この時期には30%に迫っている。第二期総合開発の段階では、米の生産量は全国1位を記録している。

高度経済成長に伴い農家の労働力は都市に吸収されたが、品種の改良、大型機械化、農業生産基盤整備などによって生産量は拡大の一途をたどった。

この結果、石狩川流域における畑はごく限られた地域(石狩-札幌間、岩見沢-三笠地域など)に圧縮されてしまった。さらに、札幌市街地の拡張や江別、千歳、恵庭、石狩などの衛星都市の成長が著しく、結果として無差別な農耕地のかい廃が進んでいった。