66 道央レーダ雨雪量計【札幌開発建設部】治水100年

ページ内目次

石狩川治水に係わる主な事業

66 道央レーダ雨雪量計

広く精密に把握する川の見張り番

広範囲で高精度な雨量と降雪量を把握するレーダ雨雪量計は、昭和42年から研究開発され、50年に群馬県赤城山に第一号が設置された後、全国をネットワークでむすぶことになった。道内は4カ所設置されることになり、道央地域は日本海を東進してくる雨域の移動を、実際に雨の降る約2時間前にとらえることができることから、新十津川町の「ピンネシリ山」に決まった。

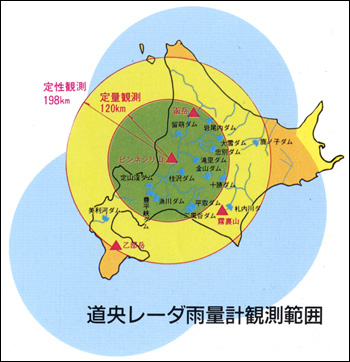

道央レーダ雨雪量計は、定量観測(半径120キロメートル)で石狩川流域を、定性観測(半径198キロメートル)では北海道全域を、ほぼカバーすることができる。屋上に直径7mのレーダドームを配置した、3階建てのレーダ局舎は昭和62年に完成した。試験運用期間中の昭和63年8月、雨竜川で洪水が発生したが、レーダは豪雨状況を的確にとらえていた。ここで得られた情報は、カラー映像化され5分毎に表示されるシステムになっている。平成10年には、最大観測範囲が半径300キロメートルに拡大されるなど、より広範囲で精密な観測が可能になるとともに、今ではパソコンや携帯電話などから防災情報を誰もが知ることができる。

道央レーダ雨雪量計は、定量観測(半径120キロメートル)で石狩川流域を、定性観測(半径198キロメートル)では北海道全域を、ほぼカバーすることができる。屋上に直径7mのレーダドームを配置した、3階建てのレーダ局舎は昭和62年に完成した。試験運用期間中の昭和63年8月、雨竜川で洪水が発生したが、レーダは豪雨状況を的確にとらえていた。ここで得られた情報は、カラー映像化され5分毎に表示されるシステムになっている。平成10年には、最大観測範囲が半径300キロメートルに拡大されるなど、より広範囲で精密な観測が可能になるとともに、今ではパソコンや携帯電話などから防災情報を誰もが知ることができる。

-

ピンネシリレーダ雨雪量観測所

ピンネシリレーダ雨雪量観測所

昭和55年頃

所在地

-

新十津川町ピンネシリ山

新十津川町ピンネシリ山